Zur Oper am 4. Dezember 1955 in Berlin

Telegraf, Berlin, Datum unbekannt

Mozartische Heiterkeit

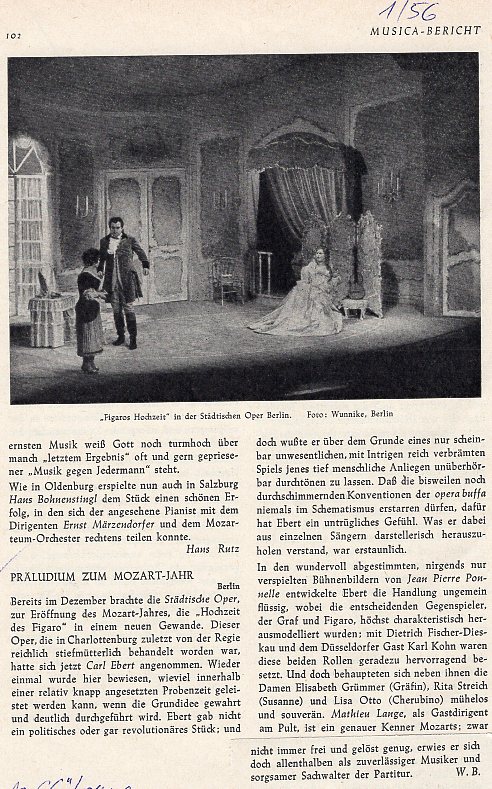

"Die Hochzeit des Figaro" in der Städtischen Oper

Die Städtische Oper zeigte eine neue Inszenierung von "Figaros Hochzeit"; sie gab damit ihren ersten Beitrag zum Mozartjahr 1956. Der Intendant Carl Ebert führte selbst Regie. Ohne den sozialkritischen Hintergrund zu betonen, gab er diese musikalische Komödie als Spiel menschlich-allzumenschlicher Irrungen und Wirrungen. Er suchte nach keinem neuen Aspekt, sondern war darauf bedacht, das Wesen der Gestalten, die, in der verschiedensten Weise vom Eros getrieben, in die rasch nacheinander explodierenden Intrigen verstrickt sind, möglichst scharf zu profilieren. Er traf damit den Sinn des Werkes, wie er aus Mozarts Musik zu deuten ist. Nicht überall hatte die Aufführung unmittelbare Faszination, aber dank der ausgezeichneten sängerischen und darstellerischen Leistungen erreichte sie ein hohes Niveau.

Rita Streich, die wir in der Rolle der Susanne schon mehrfach erlebt haben, fesselte auch diesmal durch ihren koketten Charme; sie stellte ein kapriziöses Kammermädchen auf die Bretter, das, lebensfroh und listig, Schwierigkeiten nicht tragisch nimmt und mit ihren weiblichen Waffen gewagte Situationen zu bestehen weiß. Ihr Sopran klang quellfrisch, so wie es die mozartischen Melodien erfordern.

Elisabeth Grümmer, die an dieser Stelle die Gräfin ebenfalls schon mehrfach verkörpert hat, brauchte die Auftrittsarie zum Einsingen; dann aber entfaltete sie den mit Innigkeit gepaarten Glanz ihrer Stimme in beglückender Weise. Der kaum flügge gewordene, zwischen Kindsein und Erwachsensein hin- und herpendelnde Cherubino hat selten eine so überzeugende Gestaltung gefunden, wie sie Lisa Otto zu geben hatte.

Als Figaro gastierte Karl Kohn, ein junger Sänger aus Düsseldorf, der im nächsten Jahr zum Ensemble der Städtischen Oper gehören soll; er erwies sich als ein stimmlich und darstellerisch gleichermaßen begabter Künstler. Dieser Figaro war ein echter Gegenspieler des Grafen, ein von vitalem Optimismus erfüllter, sich gewandt aus allen Schlingen ziehender, urwüchsiger Mann des Volkes, dessen Intrigenspiel nicht bösartig ist.

Mit einer differenzierten und einheitlichen, Gesang und Spiel auf den gleichen Nenner bringenden, überragenden Gesamtleistung konnte wieder Dietrich Fischer-Dieskau aufwarten. Sein Graf Almaviva war der Herrenmensch des 18. Jahrhunderts, der hinter der Maske der Vornehmheit seinen erotischen Begehren freien Lauf zu lassen sucht.

Mit frischer Stimme sang Waltraud Habicht das Bärbchen. Naivität und Raffinesse vereinend. Irene Dalis gab der Marzelline fast zuviel Züge mütterlicher Gutmütigkeit. Der selbstsichere, wichtigtuerische Bartolo gehörte schon immer zu den Rollen, die Fritz Hoppe sicher zu zeichnen vermag.

Jean Pierre Ponnelle erreichte namentlich im letzten Akt eine die Musik wirksam ins Optische übertragende Atmosphäre. Teils mit dem Dirigentenstab, teils am Cembalo überwachte Mathieu Lange den musikalischen Teil der Aufführung. Er entwickelte Temperament und war um rasche, manchmal etwas zu rasche Tempi bemüht: wenn auch manche feinere Pointe der Partitur unerschlossen blieb, so war er doch im ganzen ein sachgerechter Anwalt der Partitur.

Der Beifall des Premierenpublikums zeugte von großer Begeisterung.

Karl Rehberg

Berliner Tagesspiegel, Datum unbekannt

Die Hochzeit des Figaro

Carl-Ebert-Inszenierung der Städtischen Oper

Das Mozartjahr hat in der Städtischen, Oper mit einer Neuinszenierung der "Hochzeit des Figaro" begonnen und, um das voraus zu sagen, würdig begonnen. Carl Eberts Liebe zu dieser Kunst der feinen dramatischen Nuancen war die stärkste formende Kraft eines Abends, der eindringlich von der Aufführungskultur der Berliner Oper sowohl im gesanglichen wie im darstellerischen Sinne zeugte; ein besseres Ensemble von Mozartstimmen, als es hier die Sänger der Hauptpartien repräsentierten, wird man anderswo, auch in Wien, kaum zusammenbringen.

Von allen möglichen Deutungen des "Figaro" wählte Carl Ebert die der realistischen Komödie. Der Bühnenbildner Jean Pierre Ponnelle verzichtete demgemäß auf Exkurse ins Surrealistische und gab einen Schauplatz, der sich vom nüchternen, braungetönten Dienerzimmer über das helle, zartfarbige Boudoir der Gräfin zum Festsaal und Garten weitete. Daß die Komödie nicht zum leeren Spiel wurde, ist das Hauptverdienst der Inszenierung. War auch der politische Akzent des Revolutionsstückes vermieden, so wurde doch alles lebendig, was an menschlichem Konfliktstoff, an Unterdrückung und Auflehnung, an Leidenschaft und dunkler, quälender Eifersucht in der Komödie steckt, und diese Humanisierung des oft ins Doktrinäre, Ideell - Tendenziöse hinübergespielten Dramas darf als Carl Eberts eigentümliche Leistung bezeichnet werden. Daß das Spieltemperament des Schauspieler-Regisseurs in vielen kleinen, alten und neuen Zügen, in Geste und Ton, in der vibrierenden, wie ein elektrischer Strom von Partner zu Partner fließenden Spannung immerfort spürbar war, braucht nicht gesagt zu werden; daß das Komödiantische sich an einigen Stellen zu gar zu drastischer Komik überschlug, war als Kompensation jenes ernsten Untertones nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern vielleicht sogar ästhetisch notwendig.

Auch dieses war ein Vorzug des Abends: hier wurde wirklich einmal das Drama Figaros, nicht die Tragödie der Gräfin oder die Tragikomödie Almavivas gespielt. Das war vor allem dem Darsteller der Titelpartie zu danken, dem Düsseldorfer Bassisten Karl Kühn, der für Berlin eine Entdeckung bedeutet: stimmlich hochbegabt, Meister des artikulierten Parlando, wendig im Spiel, blieb er dem Kammerdiener, der durch den Kampf um sein Lebensrecht zum Exponenten des sich befreienden dritten Standes wird, nichts schuldig. Das war umso höher anzuerkennen, als er im Almaviva Dietrich Fischer-Dieskaus einen imponierenden Gegenspieler hatte; gesanglich vollendet, von packender Ausdruckskraft, heißblütig-impulsiv, konnte dieser Graf es wagen, alle passive Komik des Geprellten auf sich zu nehmen, ohne an Würde und Größe zu verlieren.

Die Susanna Rita Streichs hat gegen früher an stimmlicher Beherrschung der Mittellage außerordentlich gewonnen und ist jetzt ein Geschöpf von bezaubernder vokaler und figürlicher Anmut, Inkarnation Mozartscher Melodie. Elisabeth Grümmer als zugleich hoheitsvolle und empfindsame Gräfin schien in ihren Arien leicht gehemmt zu sein, aber man weiß, wie schön sie die Partie singen kann, und klatschte mit Recht Beifall. Jungenhaft frisch und frech, gesanglich bestrickend, war der Cherubino Lisa Ottos. Das Terzett der Intriganten, Irene Dalis, Martin Vantin, Fritz Hoppe, geriet indessen darstellerisch zuweilen an die bedenkliche Grenze des Karikaturistischen.

Dirigent war Mathieu Lange. Die Vorgeschichte seiner Verpflichtung für diese Aufgabe ist eine interne Angelegenheit; daß man dem Gastdirigenten mit negativem Vorurteil entgegengetreten ist, dürfte kaum zu bestreiten sein. Den Kritiker geht nur das Resultat der Leistung an. Mißt man sie mit absolutem Maßstab, wie er etwa durch die Namen Klemperer oder Kleiber bezeichnet ist, so mag man bei Anerkennung vieler intimer Schönheiten den Glanz und die Steigerung des Finales vermissen, woran auch die selbst für Mozart zu dünne Orchesterbesetzung schuld sein kann. Legt man aber den relativen Maßstab an, an den man sich hier seit der Entlassung Ferenc Fricsays gewöhnt hat, so kann Mathieu Langes Figaro-lnterpretation voll bestehen. Sie überzeugte durch Stil und Gefühlsernst, der auch das spüren ließ, was unter der hellen Klangoberfläche liegt, und wir wissen ja längst, daß Mozart nicht der Sänger ewiger Heiterkeit, sondern der Meister des Helldunkels, der verhaltenen Tragik, der vehementen Affekte ist.

Eine Bitte an den Mozart-Regisseur Carl Ebert, die eine Ergänzung der Aufführung bedeuten würde: wird er uns zum Mozartjahr als Musteraufführung einen strichlosen "Figaro", einschließlich der Arien Marzellinas und Basilios, schenken?

Werner Oehlmann

Berliner Zeitung, Berlin-West, Datum unbekannt

Vollgültige Neuinszenierung

Eberts "Figaro" in der Städtischen Oper

Mozarts "Figaro" ist die von den Regisseuren umworbenste Oper. Der Reiz dieses Wunderwerks ist unwiderstehlich. Carl Ebert macht in seiner schönen Neuinszenierung aus "Figaro" mit behutsamer und liebevoller Hand die zarte Komödie menschlicher Irrungen und Schwächen, in der stets der Urgrund lauterer Menschlichkeit sichtbar wird. Jede Szene, wie oft sie auch bereits formuliert sein mochte, ist neu durchdacht, und mehrfach gelingt es ihm, ihre Wirklichkeit tiefer zu erfassen, als es bisher geschah. Wie wahr und schön ist es zum Beispiel empfunden, wenn die Gräfin am Schluß des Brief-Duetts von zagender Trauer erfüllt wird. Ausgezeichnet auch die Idee, Almaviva und Basilio nicht schon vor Figaros Arie abgehen zu lassen, sondern erst während des kleinen zweitaktigen Orchesterzwischenspiels. Dieses wohlgefällige Anhören von Figaros Arie durch den seine kleinen Triumphe auskostenden Grafen erhöht ihre Ironie. Der übliche Paradeschritt zwischen Figaro und Cherubino hätte jedoch als längst überfällige Manier gestrichen werden können. Nur in der Beibehaltung der vier Bilder für die einzelnen Akte - für sie hat Jean Pierre Ponnelle erst im dritten und vierten Akt den ihm eigenen Stil graziöser, flammender Architektonik gefunden - weicht Ebert nicht vom alten Herkommen ab.

Das warme Klima dieser Aufführung wäre nicht möglich gewesen ohne ein so hervorragendes Ensemble, wie es hier auf der Bühne stand. Elisabeth Grümmer ist wie vor vier Jahren die Gräfin. In der Auftrittskavatine war sie noch befangen. Intonationstrübungen, wie wir sie in dem reinen Spiegel ihres Soprans bisher nicht kannten, beeinträchtigten den Ausdruck des stillen Leides, das die Gräfin zu einer der ergreifendsten Gestalten Mozarts macht. In ihrer zweiten Arie aber ringt sich eine wehe Bedrängnis des Herzens los, wie sie zart-mächtiger und mozartischer nicht gedacht werden kann. Entzückend die süße Unrast in den beiden Cherubin-Arien von Lisa Otto. Ueberall findet sie neue Nuancen. Und mit der Pianoreprise in ihrer Kanzone delektiert sie auch die größten Feinschmecker.

Menschlich differenzierter ist auch die Susanne von Rita Streich, wenn sie auch für die Rosenarie immer noch die berückende Sinnlichkeit im Stimmklang hat. Ihr Figaro ist Karl Kohn. Er macht aus ihm eine Prachtfigur, keinen Filou, keinen bloßen Pfiffikus, der alle Fäden dieser Komödie überlegen fingernd durch seine Hände spielen läßt, sondern einen Liebenden, der nichts anderes will, als sein Glück zu erringen und dafür seinen Mutterwitz einsetzt. Sein Baß hat einen baritonalen Wohllaut und eine kantable Glätte, die selbst neben Dietrich Fischer-Dieskau bestehen können. Dessen Almaviva ist fast zu herrisch gewalttätig, und die Größe seiner einzigschönen Stimme überschreitet beinahe schon das Format, das dem leicht entzündlichen gräflichen Sanguiniker gegeben werden darf. Auch alle übrigen Figuren waren treffend gezeichnet. Waltraut Habicht mit zierlichem Sopran das Bärbchen, Irene Dalis die mollige Marzelline, Fritz Hoppe wieder ein glänzender, hinter steifer Würde verschlagener Bartolo, Leopold Clam der Gärtner Antonio, Harold Kraus der Richter Don Curzio, Martin Vantin ein Basilio, der mit dem Ton heiseren Fistulierens im Sekko-Rezitativ des ersten Aktes dem Musikmeister ein neues Gesicht gibt.

Mathieu Lange setzt als Dirigent gleich in der Ouvertüre mit lebhaftestem Brio ein, das in dem Duett zwischen Susanne und Cherubin sogar übertrieben wird. Doch auf das äußere Tempo kommt es nicht an. Das Leben der Musik kommt von der Modellierung der einzelnen melodischen Figuren und von der Klangfarbe. In den langsamen Sätzen fehlt es an Verve, und der Fluß der Musik wird gelegentlich träge. Einzelheiten sind sehr fein durchdacht und durchgeführt. Lange hielt, das sei ausdrücklich hervorgehoben, vorzüglichen Kontakt mit den Sängern (ein einzig kleiner "Schmiß" in der Arie des Figaro ändert an dieser Feststellung nichts), und es bestand nicht der geringste Grund zu einer Aufregung. Wie überhaupt dieser "Figaro" reich an Beglückungen war. Die erste vollgültige Neuinszenierung, die wir seit mehr als einem Jahr in diesem Hause erlebten, und würdig der Mozartfeier im Jahre 1956.

Kurt Westphal

unbekannte Presse

Er kam, sang und siegte

Opernpremiere: Carl Ebert inszeniert Mozarts "Figaro"

Wer Mozart inszeniert, soll sich nicht zuviel "einfallen" lassen. Aber er soll zusehen, daß er seinem Unternehmen die schönsten Stimmen verpflichtet. "Figaros Hochzeit" wäre der schlechteste Anlaß, um die schon etwa ermüdende Debatte voranzutreiben, ob der gegenwärtigen Deutschen Oper mit Ensemblegeist oder mit Solistenglanz besser gedient sei. Carl Ebert hat es gewußt. Ebert, dessen Plädoyers gegen die Star-Allüre und für die Renovierung des "Ensembles" bekannt sind, hat für diesen Abend etwas getan, was jedem Intendanten wahrhaftig zur Ehre gereicht, er hat sich um seine eigenen Prinzipien nicht gekümmert. Er ließ jedem der Sänger sein schönstes Recht, auf eigene Rechnung schön zu singen.

Der Abend war gewonnen in jenem Augenblick, in dem Dietrich Fischer-Dieskau (als Graf Almaviva) aus einer Seitentür trat und seine ersten, jovial-verführerischen, huldvoll-berechnenden Worte an Susannen singt, bis dahin war nichts Außergewöhnliches geschehen. Mathieu Lange hatte mit der Allüre eines Laienchordirigenten die Ouvertüre hinter sich gebracht, Karl Kohn, Gast aus Düsseldorf, hatte - als Figaro - mit etwas zuviel an Operngestik an der Einrichtung seines Ehezimmers herumgemessen und Rita Streich ihr Susannchen so fröhlich geträllert, wie man es von den Zöfchen der deutschen Bühne, den "Frauenzimmerchen", mit einigem Recht erwarten kann.

Es war bis dahin alles sehr nett, und nicht viel mehr. Später, nachdem nämlich Fischer-Dieskau mit im Spiel war und mit seiner großartigen, deutlichen flexiblen Stimme die ganze Aufführung auf eine neue, höhere Ebene zu heben schien, fand sich noch genug Gelegenheit, erste Urteile zu revidieren. Dieser Düsseldorfer Gast nämlich, der gejagte Figaro, der gegen die feudale Allmacht des Grafen nichts anderes aufbieten kann, als seinen Witz und diese ungleiche Partie am Ende so sicher gewinnt, dieser Baß Karl Kohn sang vortrefflich und sang immer besser. Als das Spiel schon fast zu Ende war, hatte er immer noch eine Neuigkeit, eine andere überraschende Nuance zu bieten, eine Marathon-Begabung.

Die Damen: sie sind in diesem galanten, sinnlichen und munteren Klima nicht nur das Zentrum, sondern zugleich auch das Ziel aller Handlung, die Pointe. Rita Streich dämpfte angenehm das Zöfchengetrippel und Schelmengetue, das ihren Part sonst leicht gefährdet. Sie sang lustig und hübsch. Elisabeth Grümmer, vom Bühnenbildner wirklich erlesen bekleidet, sang die Gräfin Almaviva, die melancholischste Figur im Spiel, die freilich am Ende den schönsten Sieg genießen darf. Cherubino in weißer Pagenpracht; Lisa Otto, mit fröhlicher Zwitscherstimme: das Publikum hatte viel Vergnügen an der Paradoxie, wie hier eine Frau, die eine Hosenrolle spielt, wieder in Mädchentracht gewickelt wird und unter der Krinoline im Soldatenschritt marschiert. Kein Mißklang bei den kleineren Rollen, Irene Dalis als Marzellina, Waltraut Habicht als Bärbel - also doch ein Erfolg des wohltrainierten Ensemble-Geistes.

Wie so oft, war am Bühnenbild am deutlichsten und am besten abzulesen, in welcher Richtung diese Inszenierung vorangetrieben werden sollte und werden mußte. Die anmutigen Rokokozimmer, die Pierre Ponnelle für die ersten beiden Bilder gezeichnet hatte, waren heiter, dekorativ und nicht ohne ironische Vorbehalte. Nach der Pause wurde die Bühne womöglich noch schöner und solider, ein runder, marmorner Saal, und am Ende der Garten, voll von dunklem, schwerem und verwirrendem Sommer. Was diese warme, unruhige Nacht anrichtet, was in den gefährlichen und verführerischen Pavillons geschieht, hat Karl Ebert so dezent verschleiert, daß die listige und belehrende Pointe der Oper fast nicht mehr zu bemerken war: daß nämlich der Graf seine eigene Frau verführt, weil er glaubt, es sei Susanne, daß sich der verwegene Cherubino in einer anderen Ecke von Barbara für das trösten läßt, was die Gräfin ihm nicht gewähren wollte, daß Susanne und Figaro sich gegenseitig auf die Probe stellen, daß beide die Probe zu verlieren scheinen und am Ende jeder gewonnen hat. Wo sich fast jeder über den andern täuscht, sollte das Publikum unfehlbar der einzige Eingeweihte bleiben. Mathieu Lange synchronisierte mit großer Sorgfalt Solisten und Orchester.

Hermann Reuschel

unbekannte Presse

Nervosität lag über dem Beginn

der Aufführung. Doch im Zeichen der Musik Mozarts fing man sich bald!

Im weiteren Verlauf wurde dieser "Figaro" eine der beweglichsten

und beschwingtesten Aufführungen dieses Hauses.

Wenn der Begriff überhaupt schon zur Mozart-Zeit

anwendbar wäre, dann müßte man "Die Hochzeit des Figaro" musikalisches

Lustspiel nennen. Bei aller Würdigung der Verdienste des Textgestalters

da Ponte schimmert das Buch der Komödie deutlich durch. Das ist weder Vorwurf

noch Nachteil. Es zeigt nur den Weg, den die Regie zu gehen hat - und den

sie hier gegangen ist.

Carl Ebert kommt vom Schauspiel, fühlt sich darum

auch in der Oper bewegter Darstellung stets verpflichtet und löst szenische

Probleme mit großem Geschick. Er sorgt für "Spiel" und überwindet

alle retardierenden Momente, wie sie nun mal mit Musik verbunden sind. Mit

dem gebotenen Respekt vor den großen lyrischen Höhepunkten. Nur im Rezitativ

übersteigert er die Tempi. Der Dialog wird dann zum unverständlichen Plappern.

Hin und wieder wird auch manches Gebot der Musik überhört. Denn zum straff

rhythmisierten Marsch in Figaros Arie kann man keinen müden Krieger zeigen!

Dirigierender Gast: Mathieu Lange. Er musiziert

mit dem klein besetzten Orchester sehr lebendig in klarem Mozart-Stil. Seine

Dynamik ist plastisch moduliert und um der dramatischen Wahrheit dieser

Musik willen meidet er alle überflüssigen Verbreiterungen im Zeitmaß. Als

Mozart-Dirigent eine sehr sympathische Erscheinung. Das Orchester inspiriert

und edel im Klang.

Hervorragende Solisten. Allen voran die vornehme

Elisabeth Grümmer als Gräfin und Fischer-Dieskau als Graf. Sehr spielfreudig

Rita Streich (Susanne) und Karl Kohn aus Düsseldorf (Figaro). Stimmlich

reizend der Cherubino Lisa Ottos (aber warum so böse im Ausdruck?). Recht

munter die Barbarina Waltraut Habichts. Vom Buffoterzett nur Fritz Hoppe

erwähnenswert.

Das Schöne, in zarten Pastellfarben gehaltene

Bühnenbild schuf Jean Pierre Ponnelle. (Lothar Band)

unbekannte Presse

Über den Aufführungen von "Figaros Hochzeit" in der Städtischen Oper nach dem Kriege waltete immer ein seltsamer Stern. Dieses Meisterwerk Mozarts wartete also auf eine echte Erneuerung. Nun hat uns Carl Ebert einen "Figaro" geschenkt, wie er in allem, was auf der Bühne geschah nicht beglückender sein konnte. Ebert weiß Heiterkeit zu verbreiten, und Heiterkeit ist Lachen aus tiefem Wissen um alles Menschliche. Er stellt keine Sänger und Sängerinnen auf die Bühne, sondern zeichnet ewig-menschliche Schicksale: wie der Graf herrisch über alle triumphiert und trotzdem immer verliert, die ewig gedemütigte Gräfin aber schließlich siegt, wie Figaro sich ducken muß und doch das verwickelte Spiel zu seinen Gunsten wendet - und so fort.

Besonders dankbar ist man Ebert, daß er der berühmten Rosenarie der Susanne im letzten Akt endlich den richtigen Sinn gegeben hat: sie ist ein ironisches Spiel, das schließlich doch zum reinen Herzenserguß wird! Man kann zu dieser Regiekunst nur sagen: meisterlich!

Mit welcher Besetzung wartete Ebert aber auch auf! Da ist Dietrich Fischer-Dieskau als Graf. Er überspielt den ersten Akt, poltert, tobt und gibt sich ein wenig ungelenk. Das ist von köstlicher Komik, denn es nimmt dem Grafen alles Peinliche. Man muß ihm im Grunde gut sein, und nur so wird es verständlich, daß die Gräfin ihn unbeirrbar liebt. Um den gesanglichen Adel dieses begnadeten Sängers zu beschreiben, fehlen die Worte. Man weiß, was es bedeutet, daß Elisabeth Grümmer die Gräfin sang. In ihrer ersten Arie war sie noch ein wenig gehemmt, aber nach der zweiten mußte die Vorstellung minutenlang wegen des tobenden Beifalls unterbrochen werden. Rita Streich ist eine süße Susanne - darstellerisch und gesanglich, nur leider etwas stimmschwach. Lisa Otto hatte als Cherubin die dankbarste Rolle, aber sie war auch eine der besten Cherubine, die man je sah. Man weint und lacht zugleich über diesen suchenden und irrenden Menschen. Schließlich Karl Kohn aus Düsseldorf als Figaro, der alles hat: Stimme, Humor, Beweglichkeit, Musikalität. Einen Künstler allerersten Ranges hat Ebert da eingefangen. In kleineren Rollen nicht minder köstlich: Irene Dalis, Martin Vantin, Fritz Hoppe und besonders beachtenswert Waltraut Habicht. Entzückende Bühnenbilder von Jean Pierre Ponnelle.

Nur ein Wermutstropfen floß: musikalisch blieben viele Wünsche offen. Es fehlte am rhythmischen und klanglichen Zusammenhang, und leider strahlt Mathieu Lange nichts von jener göttlichen Heiterkeit Mozarts aus, die wir auf der Bühne beglückend erlebten.

Friedrich Herzfeld

Werner Bollert