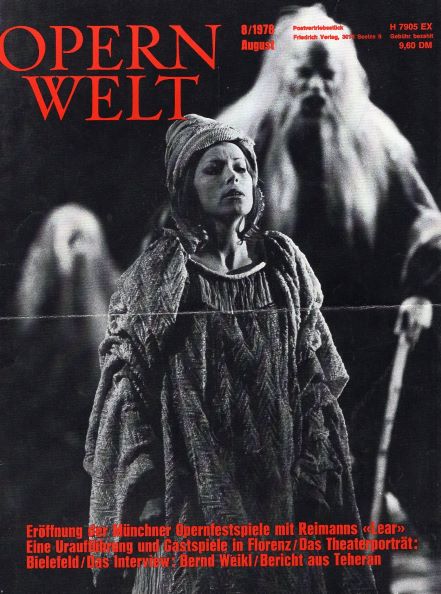

Zur Oper am 9. Juli 1978 in München

Opernwelt, Nr. 8/1978

Der Spiegel, Nr. 28/1978, 10. Juli 1978

Nummern zu groß

In München stand mit "Lear" wieder mal eine Literatur-Oper zur Uraufführung an - Begleitmusik für das gekürzte Shakespeare-Drama.

Als Hausherr der Hamburgischen Staatsoper hatte August Everding einen Eid geleistet: Niemals werde er, wie sein Vorgänger Rolf Liebermann, "bei zeitgenössischen Tonsetzern Opern bestellen, nur um diesen mit viel publizistischem Tamtam die Premiere bereiten zu können".

Kaum hatte er seinen Vertrag als Intendant der Bayerischen Staatsoper unterzeichnet, brach Everding den Schwur: "Ohne feste Bestellung", das war ihm inzwischen klargeworden, setze sich "heute doch kein Komponist mehr an die Arbeit".

Der erste, der von Everdings "ehrlich eingestandenem" Sinneswandel profitierte, war der Berliner Komponist und Hamburger Professor für das Lied des 20. Jahrhunderts Aribert Reimann, 42. "Obwohl es in München immer noch schwer und gefährlich ist, eine Uraufführung anzusetzen", beschloß Everding, die diesjährigen "Münchener Opernfestspiele" am vergangenen Sonntag mit der musikdramatischen Novität "Lear", Reimanns dritter Oper, zu eröffnen.

Ursprünglich hatte der gemäßigte Neutöner sein Stück um den Shakespeare-König dem 300-Jahre-Jubiläum der Hamburger Oper zugedacht. "Aber Everding", erinnert sich Reimann, "nahm die Idee mit nach München", und das dortige Opernhaus, Modernem sonst recht verschlossen, sicherte sich die Premiere durch einen Auftrag vor dem Zugriff der Konkurrenten in Wien und Berlin, die laut Everding "auch schwer dahinterher waren".

Um Lear, dieser klassischen Figur des Sprechtheaters, bei Münchens Wohlklangsbürgern eine wirkungsvolle Premiere bereiten zu können, inszenierte Everding viel publizistisches Tamtam: In einem neuartigen Medienverbund - bei Sonderkursen der örtlichen Volkshochschulen, einer sonntäglichen Diskussionsmatinee mit Publikum, einschlägigen Kino-Programmen und einem Aufklärungsgespräch im Bayerischen Rundfunk - drehte sich alles um den sagenhaften Theater-König und die Gründe, warum er bislang dem erfolgreichen Zugriff der Opernkomponisten entgangen war.

Der deutsche Romantiker Conradin Kreutzer hatte mit einem nach der Lear-Tochter Cordelia benannten Monodram wenig Resonanz gefunden. Ein Italiener namens Frazzi scheiterte 1939 mit seinem "Re Lear". Doch auch daß Giuseppe Verdi, der bedeutendste und erfolgreichste Shakespeare-Vertoner, nach ein paar (später von ihm vernichteten) Versuchen die Finger von Lear gelassen hatte, konnte Reimann nicht abschrecken: "Lear für unkomponierbar zu halten, nur weil Verdi nicht dranging, ist barer Unsinn." Im Gegenteil: Für Reimann war gerade diese Tragödie "schon immer das einzige Shakespeare-Stück gewesen, das Ansätze fürs Musiktheater bot".

Vor zehn Jahren allerdings war auch dem bei Boris Blacher geschulten Abkömmling einer schlesischen Musikerfamilie der "erste Gedanke" an "das grandiose Thema noch zwei Nummern zu groß" erschienen.

Doch nachdem er Texte von Günter Graß, Ingeborg Bachmann und Strindberg (in seinem Opern-Erstling "Traumspiel") vertont hatte, wähnte er sich literarisch sattelfest. Den Ausschlag gab schließlich der Tip eines prominenten Zunft-Kollegen: Dietrich Fischer-Dieskau, den Reimann 1958 kennengelernt hatte und seitdem häufig, auch mit eigenen Werken, am Klavier begleitet, machte dem Musiker Mut zur großen Oper.

Vom Vertrauen des berühmten Baritons getragen, richtete Reimann alsbald "irgendwo in meinem Kopf eine Art Ablage für Lear-Gedanken" ein. Und 1976, als er endlich die ersten Noten für das Münchener Auftragswerk zu Papier brachte, war er ganz erstaunt, "wieviel Lear-Musik sich in den Jahren in mir aufgespeichert" hatte.

Gleichzeitig entdeckte der Komponist im Libretto, in dem das Original auf ein Viertel gekürzt ist, "ungeheuer aktuelle Bezüge". Der König Lear beispielsweise werde "in ganz modernem Sinne seiner Persönlichkeit beraubt", und sein machtgieriger Clan "voll Infamie, Gemeinheit und Hetze" trage "fast terroristische Züge".

Um diese "Brutalität allen Lebens" in Töne umzusetzen, kündigte Reimann ein krasses Kontrastprogramm zu dem "melodisch-verhaltenen Grundton" seiner beiden Opern-Vorläufer an: Musik "voll Schärfe und Härte".

Zu hören ist davon allerdings zuwenig. Zwar läßt Reimann in den rein orchestralen "Zwischenspielen" und ein paar hochdramatischen Passagen sein spätromantisch-üppig besetztes Orchester voll aufspielen - zum "großen Klang", "starr und schwarz". Aber auf weite Strecken degradiert er es zum bescheidenen Begleitapparat für die virtuos gestalteten Gesangspartien (in der Titelrolle: Fischer-Dieskau), zum zerbröselnden Background.

Nie, versicherte der Komponist, wollte er "ein Moment des Äußerlichen einfließen" lassen, statt dessen sollte "riesiger Raumklang" entstehen, "Reaktion des Kosmos". Doch trotz 48fach gespleißtem Streicherklang, 20stimmigen Bläserakkorden und dem diffizilen Gemisch von Halb- und Vierteltönen wirkt die kunstvoll gefertigte Partitur des 150-Minuten-Stücks vorwiegend getüftelt.

Der allzeit vollbeschäftigte Regisseur Jean-Pierre Ponnelle, im zeitgenössischen Musiktheater nur wenig bewandert, inszenierte den "Lear" wie fürs Burgtheater. Dort mag der blinde König auch besser aufgehoben sein.

Autor unbekannt

___________________________________

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. Juli 1978

Der verwirrte König auf der Opernbühne

Uraufführung von Aribert Reimanns "Lear" in München

Shakespeares Tragödie der Trostlosigkeit ist bald nach seinem Tode in England mit einem glücklichen Schluß versehen worden. Des Schrecklichen Ende, das Lear in Abwandlung eines Rilke-Wortes nicht mehr ertrage, wurde berichtigt. Der alte König Lear sah noch die jüngste Tochter Cordelia mit Graf Glosters Sohn Edgar den britannischen Thron besteigen. Die Untaten der älteren Prinzessinnen Goneril und Regan sowie des Glosters Bastard Edmund waren gesühnt.

Giuseppe Verdi, sonst unerschrocken vor Schreckensdramen, rang fünfzehn Jahre lang mit dem Lear-Stoff und machte um die "Luisa-Miller"-Zeit mit Antonio Sommar daraus ein Libretto. Dem jungen Pietro Mascagni bekannte er, Lears Szene auf der Heide habe ihn gehindert, es zu vertonen. Er meinte das Sturmbild, wenn der König, von allen außer Kent und dem Narren verlassen, Winde und Donner beschwört, die Natur zu vernichten.

Es steht als dritte Szene im ersten Teil der Oper "Lear", die Aribert Reimann als Auftragsgeschenk der Bayerischen Staatsoper komponiert hat. Claus H. Henneberg kompilierte den Text aus der Graf Baudissinschen Übersetzung. Einige Bilder und Nebenfiguren, wie der Herzog von Burgund, fielen weg: der Narr erscheint früher als bei Shakespeare. Die Grausamkeit der Tochter Regan wird über das Original hinaus gesteigert, wenn sie selbst dem wehrlosen Gloster ein Auge ausdrückt.

Es gehörte Wagemut dazu, einen Stoff zu veropern, dessen Entsetzlichkeit jeden Lichtblick ausschließt, der keine Liebeshandlung enthält und noch die Versöhnung im Zeichen des Todes statthaben läßt. Reimann, Jahrgang 1936, ist als Opernkomponist über Strindbergs " Traumspiel" und Yvan Gons "Melusine" zu Shakespeare gekommen. Die Idee, "King Lear" zu vertonen, ging von dem Mann aus, der als Liedersänger mit Reimann seit Jahren auf dem Podium verbunden ist und nun bei der Münchner Uraufführung die Titelpartie gesungen hat: Dietrich Fischer-Dieskau.

Zwei Teile, neunzig Minuten der erste, eine Stunde der zweite, werden in Szenen und Zwischenspiele gegliedert. Von den 12 Hauptrollen ist die des Narren gesprochen. Vier Baritone, drei Tenöre und ein Counter-Tenor stehen drei Sopranen gegenüber. Lears und Graf Glosters Gefolge binden ein Chorensemble, das im zweiten Zwischenspiel dominiert.

Reimanns Tonsprache ist nun - anders als in seinen früheren Opern - gänzlich den vokalen Mitteln und Möglichkeiten untergeordnet, die er technisch, musikalisch und dynamisch an ihre Grenzen treibt. Da gibt es psalmodische, rezitierende und deklamierende Strecken wie Lears Ansprache, wenn er zu Beginn Abdankung und Reichsteilung verkündet. Ein unbegleitetes, oft wiederholtes Fis läßt gleichsam Musik aus einem Minimum wachsen. Dann mischen sich Streicher ein, Bläser antworten. Extrem zusammengepreßte Akkorde, Cluster genannt, wirken auf das Ohr wie Bestandteile einer neuen Harmonik. Begriffe wie Konsonanz oder Dissonanz, noch gültig für neue Musik bis Messiaen und Ligeti, sind nicht mehr anwendbar. Reimanns "Akkorde" weiten sich zu eng geknüpften Geweben von zwanzig, dreißig und mehr Tönen, die einer neuen Homophonie dienen. In diesem Sinne ist "Lear" ein homophones Werk, das nur kurze Strecken von Mehrstimmigkeit enthält: gesungene Ensembles vom Duett bis zum Oktett und Chor, Zwischenspiele für Streichquartett, Bläsergruppen und vielfarbiges Schlagwerk.

An Lears Stimme zeigt sich die Vielfalt der eingesetzten Vokalmittel. Von der Psalmodie wächst ihr Ambitus zu den großen Intervallsprüngen, die Schönberg und seine Nachfolger aus Mozartschen Modellen übernommen haben. Septimen und Nonen auf und ab, kleine Melismen für Stellen dramatischer Hochspannung, am Ende vor Cordelias Leichnam zur Raketen- und Gleitmelodik aufgepeitscht, das ist der Stil, durch den alles möglich wird, woran Verdi zweifelte.

Während Gloster, Kent und der Bastard Edmund durch ähnliche Singstile charakterisiert werden, zeigt Glosters älterer Sohn Edgar ganz andere Mittel. Sein hoher, bis zum Fis reichender Tenor folgt einer Ästhetik der Oszillogramme. Zu den besten Nummern des Werkes gehört das zweite Zwischenspiel mit der folgenden Szene des gespielten Wahnsinns. Über einem Solo der Baßflöte hebt sich turmhoch Edgars Stimme, zuerst in textlosen Melismen, dann mit Septimen und Nonen Verzweiflung herausschreiend.

An diese Ausdruckswelt grenzt die der Töchter. Bei den fatalen "love tests", wenn Lear die drei um das Maß ihrer Liebe zu ihm befragt, hat Goneril ihre große, verlogene Bravourarie, der Regan ein noch brillanteres Feuerwerk der Beteuerungen folgen läßt. Von beiden hebt sich Cordelias zur Lüge unfähige Stimme einsilbig und sachlich konstatierend ab, um erst viel später zu eindringlicher Dramatik vorzudringen.

Erstaunlich ist, wie Reimann mit diesen zumindest in der Kombination neuen Mitteln die düstere, trostlose Aura des Lear-Stoffes beschwört. Man wird Zeuge einer Geburt, die eine neue, musikdramatische Sprache zur Welt bringt. Nicht nur in diesem Sinne wirkte die Uraufführung als ein künstlerisches Ereignis. Auch, wenn im ersten Teil bisweilen die Häufung der Flächenklänge und geräuschnahen Clusters das Ohr ermüdet, blieb doch die Faszination durch ein Werk von unverwechselbarer Eigenart.

Zum zweiten Mal muß Dietrich Fischer-Dieskaus Name genannt werden. Um ihn, um die Leistung dieses außerordentlichen Sängers, Musikers und Schauspielers, bewegte sich der Abend fast ohne Unterbrechung. Allein physisch ist das Maß dieser Gestaltung gigantisch. Was die schöne Bariton-Stimme dynamisch hergibt, vom nahezu geflüsterten Pianissimo bis zu den vulkanischen Ausbrüchen des Jähzorns und Hasses, wird hörbarer Ausdruck der schauspielerischen Vollendung. Wenn er die tote Cordelia heranträgt und verzweifelt über ihr zusammenbricht, scheint die Welt unterzugehen.

Die andere, an Quantität kleinere Leistung, die völlig aus dem Rahmen der Konvention heraustritt, ist David Knutsons Gestaltung des Edgar. Da klingen Töne von einer erregenden Schönheit, die zwischen den Geschlechtern zu blühen scheint. Wenn er den geblendeten Gloster, seinen nichtsahnenden Vater, führt, dann spürt man die ganze Tragik der Handlung, die Shakespeare dem Lear-Stoff beigeordnet hat.

Von den ungleichen Töchtern hat die älteste, Goneril, durch Helga Derneschs dramatischen Sopran die edelste Stimme, Regan durch Colette Lorands großartig gesungene und gelachte Hysterie den packendsten Ausdruck,. Cordelia durch die eminente Geschmackskultur Julia Varadys die rührendste Verkörperung gefunden. Gesanglich wie darstellerisch verdienen alle drei unbeschränktes Lob.

Richard Holm ist in der schwierigen Verwandlungsrolle des Grafen Kent so vorzüglich wie Hans Günter Nöcker als getäuschter Gloster. Als Edmund zeigte Werner Götz tenorale Kraft und darstellerische Wendigkeit. Die Herzöge von Albany und Cornwall waren mit Hans Wilbrink und Georg Paskuda so trefflich besetzt wie der König von Frankreich mit Karl Helm.

Über die Figur des Narren haben sich bis zu Georgio Strehler viele Shakespeare-Kenner ihre Gedanken gemacht. Sie stammt aus alter englischer Tradition. Reimann hebt sie als Sprechrolle weitgehend aus den musikalischen Zusammenhängen; vielleicht will er damit ihre dramaturgische Abseitigkeit unterstreichen. Rolf Boysen gab ihren Paradoxien eine Stimme von nicht immer überzeugender Zweideutigkeit.

Als Inszenator zeigte Jean-Pierre Ponelle eine Bühne, die weit über den Felsen und Gestrüppen der einheitlichen Dekoration einen aus geometrischem Gestänge und Scheinwerfern gefügten Himmel trägt. Durch Hebung und Senkung sowie gelegentlich schräge Hochstellung der beiden Seiten wird der Bühnenboden allen Situationen bis zum Aufruhr der Elemente gefügig. Strehlers Vorschlag, statt der Paläste und anderer Innenräume bewegliche Stege über die Heide zu ziehen, ist von Ponelle aufgenommen und virtuos verwirklicht worden. Das Gewitter ist als Inszenierung meisterlich. Auch sonst wird das Bild, werden die Szenen und Gruppierungen im Laufe des Abends immer treffender. Es ist eine der besten Opernaufführungen, an die ich mich erinnere, auch in manchen Rätseln, die sie dem Betrachter aufgibt, wie dem anachronistischen Zeichen des Kreuzes, das der Heide Gloster schlägt.

Gerd Albrecht ist am Pult die musikalische Seele des Abends. Wie er die Klangflächen des Orchesters zu farbigen Tönen bringt, die Glissandos großer Akkorde präzis macht, das ist so eine erstaunliche Leistung wie die Koordinierung der neuen instrumentalen Klangwelt mit den Stimmen auf der Bühne. Seine Fähigkeit, dramatisch zu musizieren, reicht von der Tradition der Ensembles, des Oktetts im ersten Teil, des Männerchor-Zwischenspiels und der Streit- und Mordszenen bis zu der zarten Kammermusik kleiner Streichersätze oder auch der von Baßflöte begleiteten Edgar-Szene.

Im verwickelten Apparat des mit mittlerer Stärke besetzten Orchesters nebst großer Schlagwerkgruppe alles zu erfassen, fällt auch dem geschulten Ohr nach Generalprobe und Premiere nicht leicht. Doch war der Eindruck durchweg überzeugend, der Klang des Bayerischen Staatsorchesters und des Chors der Staatsoper stets klar und auch in den vierteltönigen Kombinationen deutlich.

Für die technische Gesamtleitung ist Helmut Großer zu rühmen. Die Kostüme hat Pet Halmen mit ungewöhnlicher Phantasie, interessanten und immer überzeugenden Merkmalen nationaler und historischer Züge und leicht praktikablem Schnitt herrlich ausgestattet.

Schon nach dem ersten Teil war der Erfolg durch starken Beifall bestätigt. Zum Schluß gab es wahre Ovationen für Fischer-Dieskau, die Sänger, den Dirigenten Albrecht und den Inszenator Ponelle. Auch Reimann und sein Librettist Henneberg konnten für Zustimmung mehrmals danken. Münchens Opernfestspiele 1978 mochten sich keinen eindringlicheren Anfang wünschen als diese Uraufführung. Das Werk und seine Wiedergabe gehören zu den Großtaten des modernen Singtheaters.

H. H. Stuckenschmidt

Die Welt, 11. Juli 1978

Opern-Uraufführung in München: "Lear" von Aribert Reimann

Die Gier der bösen Töchter

Man glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu können: Schon vor der Pause donnerte der Beifall einhellig und stark. Und dabei blieb es auch nach Schluß der Vorstellung. Aribert Reimanns "Lear", uraufgeführt zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele im Nationaltheater, erspielte sich den eindrucksvollsten Erfolg, den sich eine Oper dieses Kalibers seit vielen Jahren erkämpft hat. Einer der eindringlichsten Abende des zeitgenössischen Musiktheaters gewann der Neuen Musik eine Schlacht.

Denn keinen Takt lang hatte Reimann musikalisch dem Publikum nach dem Munde geredet. Im Gegenteil: Er nahm es hart in den Griff. Bei aller musikalischen Brutalität sprach er immer deutlich zur Sache: Ein Komponist der musikalischen Wahrheitsliebe, des Mitgefühls für die Figuren seiner Oper. Gerade das gibt Reimmanns "Lear" seine ungewöhnliche Kraft.

Das Riesenhafte der dramatischen Vorlage, von Claus H. Henneberg geschickt zum Libretto eingedampft, ohne ihr die innere Dimension des Kolossalen zu beschränken, wird durch die Kostüme Pet Halmens aber gleichzeitig Bild. Lears mächtige, spitzige Krone, aus der die Gier Zacken bricht, gleicht beinahe aufs Haar der herumzipfelnden des Narren: Herrscher, sie beide, aus gleichem irrsinnigem Stamm. Die Gier der bösen Töchter bringt Halmen immer wieder grell zur Anschauung. Seine Kostüme gleichen geradezu stoffgewordenen Menschen mit all ihren Lastern und Lüsten. Dies zu Beginn gleich ein großer Wurf.

Er kann nur ins Ziel treffen dank Reimmanns musikalischer Energie. Denn das ist schließlich das überraschende dieses "Lear": Reimann stellt sich mit ihm vor auf einer ganz neuen Entwicklungsstufe. Mit "Traumspiel" (1963 - nach Strindberg) und "Melusine" (1973 - nach Ivan Goll) hatte Reimmann längst seine außerordentliche Sensibilität bewiesen, einen feinen musikalischen Spürsinn, dem stets etwas jünglingshaft Empfindsames eignete. Mit "Lear" tritt Reimann jedoch kraftvoll aus aller kunstreich-geschmackvollen, auf Winzigkeiten reagierenden Kontemplativdramatik hervor, die stets nur feinausgehörte musikalische Echos warf. Er erweist sich mit harter Hand plötzlich als Mann musikalischer Aktivität, der den Fortgang des Dramas unerbittlich diktiert.

Reimann fährt Klangflächen aus, die das Drama wie auf Podien hochhebeln und wieder absenken: eine Terrassendynamik der Cluster sozusagen. Sie bilden den musikalischen Kothurn, auf dem Reimanns "Lear" sich bewegt. Über diese gleißenden Klangflächen hin bewegen sich nun die singenden Stimmen mit außerordentlicher Charakterschärfe, einem Ausdrucksreichtum von oft schaurig anmutender Intensität.

Reimanns musikalische Phantasie wird von der Vorlage Shakespeares deutlich gefordert und findet ihre immer wieder schneidende Antwort. Allein schon wie die beiden bösen Schwestern gezeichnet werden, kennt keinen Vergleich auf dem modernen Musiktheater - und es ist natürlich Reimanns Glück, daß er in Helga Dernesch als Goneril und in Colette Lorant als Regan zwei Sängerinnen und Darstellerinnen von geradezu wüster Eindringlichkeit fand. Sie formen das Männerstück "König Lear" um zu einem der Frauen. Wie überrumpelt von dieser Attacke, finden sich die Männer erst später zu immer stärkerer Gegenwehr.

Sie wird angeführt vom schmalsten Sänger der Aufführung: David Knutson als Edgar, der im gespielten Wahnsinn seinem Counter-Tenor geradezu mondsüchtige Töne abgewinnt, einer Weltverlorenheit von gespenstischer Ausdruckskraft. Aber auch Werner Götz stemmt als Edmund seinen Tenor kräftig gegen die Übermacht der Soprane. Hans-Günter Nöcker ist ein tragisch umflorter Gloster, Richard Holm setzt sich klar durch als der brave Kent.

Der Aufführung beinahe entrückt, sie überschwebend, bekrönend: Dietrich Fischer-Dieskaus Lear. Er hat Reimanns Oper inspiriert, ihm ist sie gewidmet - und selbst in der bedeutenden Laufbahn des Sängers nimmt sie einen Sonderrang ein.

Cordelia ist Julia Varady - aber obwohl ihr die Autoren sogar eine bei Shakespeare fehlende Solo-Szene hinzuerfunden haben, fehlt der Rolle das Gewicht, sie im Zentrum des Stückes zu halten. Auch ist ausgerechnet Lears anhaltender Zwiegesang mit der sanften Tochter kurz vor ihrer beider Gefangennahme das schwächste Glied in Reimanns starker musikalischer Kette. Ausgerechnet hier, auf dem lyrischen Gipfelpunkt, mangelt es vorübergehend an Inspiration. Die Szene wäre vielleicht neu zu schreiben oder zu revidieren.

Daß es dennoch keinen Abschwung der Faszination gibt, liegt an Jean-Pierre Ponnelle, dem Regisseur und Bühnenbildner, wie an Gerd Albrecht, dem Dirigenten. Beide liefern Hand in Hand eine Aufführung, für die sich Reimann von Herzen bedanken kann. Sie besitzt Klarheit, Zielstrebigkeit und Wucht, wie sie selten einer neuen Oper zuteil werden. Ihnen ist zu danken für den unangefochtenen Publikumserfolg eines bittergewichtigen Stücks der Moderne.

Klaus Geitel

Die Zeit, 14. Juli 1978

Wahnsinn ist überall

Die Oper ist tot - sagten, bis vor kurzem, die einen, die Oper ist lebendiger denn je in unserem Jahrhundert - sagt heute sogar die Avantgarde. Ein neuer Versuch, Oper nach Literatur zu schreiben, hatte jetzt Premiere. Im Münchner Nationaltheater wurde zur Eröffnung der Festspiele 1978 Aribert Reimanns Oper "Lear" nach Shakespeare mit großem Erfolg uraufgeführt.

Ein biblischer Prophet in einer Szene von Beckett, dazu ein paar Versatzstücke aus einer nordischen Heldensage und einiges aus dem Science-fiction-Fundus: Durch eine Ödnis, wie sie trister kaum auf dem Mond zu finden wäre, durch staubig graue Felsbrocken und staubig graues Hartgras stolpert ein staubig grauer Mensch scheinbar einen Hügel hinauf, verharrt dort einen Moment, scheint sich zu besinnen, wirft dann die Arme gegen den Himmel, "Blast, Winde! Sprengt die Backen! Wütet! Blast!", steigert sich hektisch, exaltiert, überschlägt sich - ein Mann in Ekstase, ein Mensch zwischen Vision und Wahnsinn.

Das hatte sich akustisch vorbereitet. Da wird im Orchester ein weitgespannter Klang hörbar, 48 Streicher schichten alle 24 verfügbaren Vierteltöne, über sieben Oktaven auseinandergezogen, zu einer starren Tonwand; der Klang wird langsam intensiver, lauter, härter, fast beißend in seiner Schärfe; die Klangwand beginnt zu zittern, einzelne Tongruppen brechen heraus, schieben sich vor, weichen zurück, es scheint, als kreisten die Gruppen um ein imaginäres Zentrum; hinzu kommen nach und nach eine Lärmorgie aus dem Schlagwerk und, wie Blitz und Donner dazwischenfahrend, dumpf-rabiate Tontrauben tiefer Bläser und kreischende Flötenfiguren. Schließlich gerät auch die Bühne in Bewegung. Die graue Steppe fängt an zu wanken, hebt und senkt sich; ein scheinbar wirres Gefüge horizontal gespannter Stäbe fährt herab und zum Teil wieder hinauf, die Stäbe verschieben sich gegeneinander, auch sie scheinen zu kreisen, die Beleuchtung tut ein übriges hinzu - die Bühnenelemente sind entfesselt: Sturm auf der Heide, zentrale Szene in "Lear", hier in der Opernfassung von Aribert Reimann, uraufgeführt zum Beginn der diesjährigen Münchner Opernfestspiele. Das Stück könnte Operngeschichte machen.

*

Uraufführungen waren selten geworden auf der Opernbühne. Seit Rolf Liebermann Hamburg verließ, hat kein Intendant auch nur eine gemäßigte Bereitschaft zum Risiko gezeigt: keine Aufträge - keine Chance für Komponisten. Dazu die Einschätzung der Gattung durch die Autoren als scheinbar suspekt: Oper - igittigitt. Also: Nichts Aufregendes in den Programmen. Inzwischen schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Alle haben sie ein Manuskript auf dem Komponiertisch, auch wenn die Produkte manchmal noch schamhaft etwas unkenntlich gemacht sind - "Musiktheater" klingt avancierter. Zwischen den heiter-ironisch-sarkastischen Aphorismen von Mauricio Kagel und der Menschlichkeits-Utopie von Hans Werner Henze ("Wir erreichen den Fluß"), der surreal-vergnüglichen Phantasiefülle von György Ligeti ("Le Grand Macabre") und der politischen Oratoriums-Revue von Luigi Nono ("Al gran sole"), den formalen Kammerspiel-Exerzitien von Heinz Holliger ("Kommen und gehen") und der mystisch aufgewerteten Neuen Einfachheit in den szenischen Konzerten von Karlheinz Stockhausen bis zu John Cage hat sich Aribert Reimann gewissermaßen auf die tradierte und unumstößlich dominierende Position des logisch aufgebauten Struktur-Stücks, des ausdrucksintensiven Personendramas und der aussagekräftigen Literatur-Oper festgelegt. Nach "Wozzeck" und "Lulu" von Alban Berg und Zimmermanns "Soldaten" liegt mit Reimanns "Lear" ein neues starkes Werk dieser Gattung vor.

*

Aribert Reimann. Affinität nicht nur zur Musik schlechthin, sondern vor allem zur Vokalmusik durch das Elternhaus: Der Vater, Leiter des Berliner Staats- und Domchores, bringt Bach nahe, Kantaten, Passionen, Orgelmusik; die Mutter, Sängerin und Dozentin an der Hochschule, das Lied, Schubert und Hugo Wolf. Der Zehnjährige singt 1946 Weills "Ja-Sager" und komponiert Nikolaus Lenaus "Herbstklage" für Sopran und Klavier; der Vierzehnjährige beginnt ernsthafte Klavierstudien und muß die Schüler der Mutter begleiten; der Neunzehnjährige lernt Kontrapunkt bei Pepping und hat seine erste öffentliche Uraufführung; der Zwanzigjährige kommt zu Boris Blacher und will, an sich zweifelnd, Dichter werden - an ein paar Takten einer Violinsonate erkennt Blacher den zukünftigen Stil seines Schülers.

Der macht von da an seinen Weg, stetig, aber stets ohne Aufsehen zu erregen. Jedes Jahr einige Stücke autonomer Musik, Sonaten, Konzerte, Kammermusik, Orchesterwerke, Ballette. Aber jedes Jahr auch stets eine Handvoll und mehr Lieder, mit Klavier, mit Chor, mit Orchester. 1963/65 ein erster Griff zu der vokalen Großform: In Kiel wird sein "Traumspiel", Oper nach Strindberg, uraufgeführt. Schon damals: hochexpressive Linien für die Sänger, komplizierte Klangverschachtelungen durch raffiniertes Verschränken von Orchesterblöcken, intellektuell gesteuerte Ordnungssysteme auf Zwölftonbasis und rhythmischen Reihenstrukturen. 1969/71 "Melusine", Oper nach Yvan Goll in Schwetzingen; 1971 ein Celan-Zyklus für Dietrich Fischer-Dieskau, 1973 "Wolkenloses Christfest", ein Requiem. 1962 Musikpreis "Junge Generation" in Berlin; 1965 Schumann-Preis in Düsseldorf, 1963 Villa-Massimo-Aufenthalt, 1975 Lehrauftrag für moderne Liedinterpretation in Hamburg. Und neben der Komposition ständige Konzert-Tourneen als Liedbegleiter, mit Fischer-Dieskau und der Sopranistin Catherine Gayer vor allem. "Musik ist Empfindung", sagt Aribert Reimann, heute zweiundvierzig Jahre alt, "Musikmachen heißt für mich: offen sein."

*

Nun also: "Lear". Claus H. Henneberg, der schon das Libretto für "Melusine" gearbeitet hatte, benutzte für seine Einrichtung die Übersetzung von Johann Joachim Eschenburg (1777), weil die ihm "härter, klarer und theatralischer" als etwa Schlegel-Tieck erschien. Härte, Klarheit und Sicherheit in der theatralischen Funktion - damit sind auch die wesentlichen Kriterien von Reimanns "Lear"-Musik genannt.

Härte: Es sei, sagt Aribert Reimann, eines seiner größten Probleme gewesen, diese Brutalität des "Lear" musikalisch zu formulieren, ohne dabei nur äußerlich, plakativ, vordergründig zu sein. In der Tat: Bislang waren an Reimanns Musik eher ihre Sensibilität, ihre leicht verletzbaren, wie dünnes Glas zerbrechlichen Materialien, ihre zarten Farben und eine fast impressionistische Distanz aufgefallen. Der Celan-Zyklus wie das "Wolkenlose Christfest" waren dann Studien, ja ein Vorstoß zu jenen dunklen Farben und eruptiven Klangformationen gewesen, die heute im "Lear" die Härte markieren.

Diese Härte gibt es jetzt reichlich. Immer wieder setzt Reimann diese Tonmassierungen ein, als kurze, akkordartige Schläge, die den Gesang wie ein Rezitativ gliedern und stützen, als langgezogene Klangbänder aber auch, die, durch ihre Viertel-, Halb-, Dreiviertel-, Ganz- und Eineinviertel-Ton-Abstände sehr stark "geräusch-haltig", eine Atmosphäre von "Bedrohung" schaffen, von Aggressivität und, umgekehrt,. Angst.

Diese Blöcke stehen nur selten alternierend nebeneinander. Reimann schichtet die Klangplatten vielmehr unregelmäßig, schiebt sie ineinander und übereinander. Auf diese Weise wird jene Heterogenität einer Gesellschaft deutlich, und die Isoliertheit, mit der alle am Stück beteiligten Personen aus einer Egozentrik sondergleichen aneinander vorbeireden.

Klarheit: Relativ schnell offenbaren sich die "Umfelder" der Personen. Die weiten, starren Intervallsprünge etwa, in denen die eiskalte Lear-Tochter Goneril sich für gewöhnlich äußert (und die Helga Dernesch mit faszinierender Sicherheit trifft). Die Hysterie in den kurzen Vorschlägen und gleitenden Koloraturen, die fast immer aufwärts schießenden, hektisch unterbrochenen und sich beinahe selbst überschlagenden Figuren, mit denen Goneril von ihrer Schwester Regan übertrumpft werden soll (das scheint präzis für die Stimme von Colette Lorand geschrieben zu sein).

Die Dominanz auch von auf- und absteigenden Linien, die das An- und Abschwellen von aggressiven Emotionen begleiten; die vieltönigen Akkorde, die eine Art Leitfunktion haben; das Streichquartett, das den Narren begleitet und in seiner Einfachheit einen Gegenpol bildet zum Egozentrik-Lärm; die langgezogenen Polyphonien, in denen die Musik die Reflexionen des Textdichters ersetzt; die Oktaven, deren "reiner Klang" so etwas wie Todessehnsucht signalisieren; eine fast an Mahler erinnernde Ausdruckskraft, die die Schlußszene, Lears Abschied von der toten Tochter Cordelia, begleitet.

Weiter die "Transposition", mit der die Partie des Edgar, wenn der sich mit der Rolle des irren "armen Tom" tarnt, um eine Oktave in die Bereiche eines "unmännlichen" Contratenors gehoben wird (was David Knutson exzellent gelingt). Oder das beinahe liturgisch Objektive eines tonus rectus, eines aufs äußerste verknappten Gesanges auf einem Ton, der immer dann eingesetzt wird, wenn fast protokollartig etwas Wichtiges zu erzählen ist, und wozu die Reflexion im begleitenden Orchester gegeben wird. Gerade diese Vermeldungsparaphrasen erhalten gelegentlich an nahöstliche Praxis erinnernde Verzierungen, Tonumspielungen im Halb- und Vierteltonbereich, die dem ganzen eine exotische oder antikisierende Distanz verleihen.

Aber das eigentliche Raffinement in der Partitur, die geniale Umsetzung von Personenbeziehungen oder Situationsbedeutungen, von dramaturgischer Entwicklung und momentaner Singularität tut sich erst dem Auge und dem analytischen, will sagen: rechnerischen Intellekt auf.

Die innere Beziehung etwa zwischen der jüngsten Lear-Tochter Cordelia, die, vom Vater in seiner Macht- und Autoritätshybris enterbt und verflucht, den selber in Elend und Wahnsinn Gestürzten zu retten sucht, und Edgar, dem legitim-getreuen Sohn des Grafen Gloster, der den um sein Augenlicht und damit um sein Ich gebrachten Vater aufzurichten sucht.

Cordelia und Edgar besitzen als musikalische Identität je eine Zwölftonreihe mit doppelter Eigenschaft: Innerhalb beider Reihen ist jeweils der "Krebs" gleich der "Umkehrung", untereinander sind sie über Kreuz austauschbar - Edgars erste Halbreihe ist gleich Cordelias zweiter und umgekehrt. Nicht genug damit: zwölftönige Streicherkomplexe aus diesem Reihenmaterial bilden die Grundlage für die reflektierenden Passagen, mit denen der Narr das Grauen kommentiert. So wird musikalisch die Interpretation des Geschehens in die Strukturen hineingesponnen.

Oder die Sturm-Sphäre. Was sich da als zweimal vierundzwanzigtöniger Akkord aufbaut, wird im weiteren Verlauf der Komposition immer wieder zitiert, etwa wie wenn aus einer großen Säule unterschiedliche Teile herausgebrochen und zu anderen plastischen Gebilden zusammengesetzt oder an anderer Stelle eingepaßt würden: Der Wahnsinn ist überall.

Wenn dann zum Schluß der ursprünglich über sieben Oktaven sich spannende Klang auf vier Oktaven zusammengedrückt wird, wenn diese Blöcke durch eine rhythmische Reihe moduliert werden, wenn schließlich eine aufsteigende Linie - Cordelias Reihe - sich über das Ganze legt, hat das Visionäre der Sturmszene sich in Realität gewandelt, hat Lear umgekehrt all seine Hybris abgelegt, empfindet er zum erstenmal Mitleid, weiß er, was "die Welt vom grausen Fluch erlöst".

Schließlich aber darf Reimanns "Lear"-Musik als eine überdimensionale Metamorphose gesehen werden. Gewiß sind auch hier, nach dem Vorbild des spätromantischen Musikdramas, die Versatzstücke eingepaßt: Jeder hat sein Umfeld, seine Struktur, seinen Klang, seine Instrumentierung, sein Material. Aber nichts erscheint in der schon einmal erlebten Form. Man erkennt das Frühere, aber man registriert auch - zugegebenermaßen wohl nur mit Hilfe des Notenbildes - die Änderung.

Aber wie schon Alban Berg der Ansicht war, daß die der "Wozzeck"-Musik zugrundeliegenden Strukturen dem Hörer durchaus unbewußt bleiben dürfen, so besitzt auch Aribert Reimanns "Lear" vor aller intellektuellen Binnenordnung die nötige Spontaneität der Ausdruckskraft, sowohl in seiner Härte wie in den gewiß nicht wenigen lyrischen Passagen. Cordelia (die ausgezeichnete Julia Varady) etwa hat, wenn sie ihren Vater wiedergefunden hat, eine der schönsten "Arien" zu singen, die in der neueren Musik geschrieben wurden, und Lears Schlußmonolog ist bei allen Unterschieden von ähnlich überirdischem Glanz, so entrückt, wie etwa Wotans "Abschied" oder Isoldes "Liebestod". Dies ist gewiß Dietrich Fischer-Dieskau zu danken, der im Lear wieder eine seiner ganz großen Rollen besitzt - eine Rolle, die, umgekehrt, ganz auf ihn und sein lyrisches wie dramatisches Ausdrucksvermögen hin geschrieben wurde.

*

Was endlich die Aufführung im Münchner Nationaltheater betrifft: Gerd Albrecht, ein Dirigent, der schon so oft, vor allem auch durch seine Gesprächskonzerte, bei Publikum und Musikern Verständnis für die Neue Musik hat schaffen können, hat das Orchester der Bayerischen Staatsoper, dem ja immer noch anhängt, einmal einen Aufstand gegen Pendereckis Spielvorschriften probiert zu haben, offenbar von der Qualität des "Lear" überzeugen, hat Intensität wecken können und - soweit überhaupt kontrollierbar - Präzision, vor allem aber Engagement, beim Orchester, beim Chor und beim ganzen Solisten-Ensemble.

Jean-Pierre Ponnelle setzt Reimanns Übermaß-Tragödie in ein geradezu karges Ambiente, bleibt in einem einzigen Bild, eben der staubig grauen Heide, in einem ansonsten leeren Bühnenraum, hält sich eher an den Endspiel-Charakter des Stückes, spielt nur ganz selten mit der Technik, mehr dafür, und zwar in symbolträchtiger Weise, mit dem Licht. Daß er am Ende in dem ganzen Bühnenturm helles blauhaltiges Licht aufziehen läßt, mit "Lohengrin"-Anklängen oder zumindest optimistischen Assoziationen von "neuem Anfang" winkt, erscheint die einzige Unlogik in seiner ansonsten eindrucksvollen Inszenierung eines in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Stückes.

Heinz Josef Herbort

___________________________________

Süddeutsche Zeitung, 11. Juli 1978

Münchner Opernfestspiele

Mehr Tragödie als Narrenspiel

Aribert Reimanns "Lear" erlebte am Nationaltheater in Ponnelles Inszenierung seine Uraufführung

Lear: Nennst du mich Narr, Junge?

Narr: All deine Titel hast du weggeschenkt, mit diesem bist du geboren.

*

Achtzehnmal hat der 40jährige Giuseppe Verdi seinem "Lear"-Librettisten, dem venezianischen Advokaten Antonio Somma, brieflich Verbesserungsvorschläge gemacht, ehe er einsah, daß die Sache nicht zu realisieren war. Die Notwendigkeit, "einen so maßlosen Stoff in kleinere Portionen zu bringen, dabei aber doch die Originalität und Größe der Charaktere und des Dramas zu wahren" - davor schreckte Verdi schließlich zurück. Aber dem shakespeareschen "fool", dem Narren, huldigte er doch am Ende seines Lebens, im "Falstaff"-Finale: "tutto il mondo è burla" - die Welt ist ein Narrenhaus.

Wer den "Lear" vertont (und mancher, darunter Beethoven, hätte es gern getan), darf der Frage nach seinem Shakespeare-Verständnis nicht ausweichen. Was hat es zu bedeuten, wenn Aribert Reimann und Claus H. Henneberg, der Librettist dieser "Oper in zwei Teilen nach William Shakespeare", den anfangs zitierten Dialog zwischen Lear und seinem Narren ersatzlos streichen? Und es fällt auf, daß bei ihnen der Narr zwar gelegentlich seinen sarkastischen Senf dazugibt, aber dennoch seiner für Shakespeare wesentlichen Funktion entkleidet wird: nämlich Lears Gesprächspartner, Spiegelbild, in letzter Instanz sogar Lears Double, Lears geheime Identität zu sein. Zwar steht er im ersten Teil der Oper fast pausenlos auf der Bühne, aber doch mehr als leere Staffage denn als dramaturgische Schlüsselfigur. Und so fehlt dem abgehalfterten, von seinen blutrünstigen Töchtern malträtierten, tragisch umnachteten Lear jene eben aus der Konfrontation mit dem Narren stammende Dimension, die für den heutigen Zuschauer die aktuellste sein dürfte, fehlt die Dimension des Absurden, die das schier grenzenlose Unheilspathos ins Groteske umbiegt. Und die surrealistische Sprache, die vulgären Metaphern des Narren - fast alles verschenkt, gestrichen. Und damit auch die Bezüge zu Beckett.

Verklärter Shakespeare

Das wie immer reich betextete und bebilderte Münchner Programmheft reagiert darauf, indem es etwa statt Jan Kott ("König Lear oder das Endspiel") dem Goethe-Zeitgenossen Johann Joachim Eschenburg umfänglich das Wort erteilt, weil Reimanns Librettist sich auf dessen frühe Lear-Übersetzung stützt. Wieso Reimann dann aber seiner Oper als Motto Eichendorff voranstellt, wonach Lear nur deshalb wahnsinnig werde, weil ihm der "trostlose Heidenglaube" das christliche Jenseits verweigere, will mir überhaupt nicht einleuchten. Verklärt, mildert Musik den grausamen Pessimismus Shakespeares am Ende nicht genug? Die langgezogene und von einer leisen Musik so eindringlich wie nur in der alten Oper ausstaffierte Sterbeszene Lear-Cordelia spricht jedenfalls für sich selber.

Freilich hat die Oper ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Sie muß raffen, verdichten, emotional vertiefen, in Klang- und Schaubilder umsetzen, in melodische Linien auflösen, was im Schauspiel als begrifflicher Sinn und sprachliche Poesie sich entfaltet. "Musik ist sprachähnlich", sagt Adorno, "aber Musik ist nicht Sprache. Ihre Sprachähnlichkeit weist den Weg ins Innere, doch auch ins Vage."

Ein Sänger war es, Dietrich Fischer-Dieskau, der dem 1936 geborenen Aribert Reimann Mut machte, die "Lear"-Oper zu schreiben. Reimann, Blacher-Schüler, Einzelgänger, glänzender Könner, bringt Voraussetzungen für eine solche Arbeit mit, er schrieb die Oper "Melusine", vertonte Strindberg und Celan, Hölderlin und Eichendorff, Shelley und Pavese, ehe er sich seit 1973 mit seinem Requiem "Wolkenloses Christfest", den Orchestervariationen, den Gesängen von Sylvia Plath auf Lears Spuren, auf die "Wege zu Lear" begab. Unmöglich, die geradezu abenteuerlich kunstvoll gebaute Partitur des Werkes zu entschlüsseln, ihre Formen und Strukturen, ihre melodischen und klanglichen Erfindungen, Entsprechungen zu Charakteren, in Kürze abzuschildern.

Bannende Töne

"Der stehende Akkord beginnt von unten herauf langsam zu vibrieren, wie ein Erdbeben", so versucht Reimann selbst in Tagebuchnotizen die musikalische Konstellation zu fassen. Zweieinhalb Stunden lang wird der Hörer aus dem Orchestergraben heraus gebannt: mit Tontrauben aller Intensitätsgrade, Vierteltonreibungen, minutenlang stehenden und sich drehenden Klangflächen, Blechballungen von monströser Härte, verwirrenden rhythmischen Verschiebungen, lyrischem Innehalten solistischer Stimmen. Gerd Albrecht und das bewundernswerte Staatsorchester gebieten diesem Tönekosmos mit nicht nachlassender Energie.

Diese Klangmittel werden zur scharfen Charakterisierung - von Figuren, Ausdruckshaltungen, Situationen - eingesetzt, nie als bloße Materialdemonstration. Cordelia und Edgar, die "Guten", sind mit einer zwölftönigen Reihe und deren Permutation, sind lyrisch ausgewiesen. Was David Knutson da an Koloraturbeweglichkeit, Falsett-Virtuosität vollbringt, läßt staunen; und Julia Varady bezwingt mit der mädchenhaften Innigkeit stimmlicher und szenischer Gestaltung. Der Narr ist als Sprechrolle angelegt, die Rolf Boysen mit krächzender Klangfarbe bewältigt, stets begleitet von irisierenden Streichquartettkomplexen.

Goneril und Regan, Lears böse Töchter, haben riesige Intervallschritte, brutales Stimmvolumen zu demonstrieren: die eine in weiten Bögen, die andere in hysterisch gezackten Figuren, was Helga Dernesch und Colette Lorand bravourös in Bühnenwirklichkeit verwandeln. Weitere Rollen sind ideal besetzt: der Jago-Zwilling Edmund mit Werner Götz, die beiden Herzöge mit Hans Wilbrink und Georg Paskuda, Gloster und Frankreich mit Hans Günter Nöcker und Karl Helm, Kent mit Richard Holm.

Dietrich Fischer-Dieskau, bei seinem Auftritt mit weißem Gott-Vater-Rauschebart zunächst eher irritierend, hat sich den Lear sehnlichst gewünscht. Er bietet eine große und seine Mittel nicht schonende Gesangsleistung, beschwört da eine jederzeit fesselnde, in rabiaten Ausbrüchen furchterregende, im finalen Schmerz Anteilnahme fordernde Operngestalt, die sich lange einprägt. Die große Heideszene, aus mehreren Heide-Bildern Shakespeares zusammengefaßt, und die Sterbeszene geraten zum Höhepunkt. Auch ein Bild wie den Übergang zur 4. Szene im zweiten Teil vergißt man nicht leicht: während der Narr sich in langgezogenem Decrescendo in den Schatten verkriecht, fährt die vordere Bühnenlandschaft hoch, beginnt sich der nackte Edgar weit hinten mit echohaften Vokalisen zu regen. "Heide: Ein Nocturno jenseits der Welt" (Reimann).

Überhaupt die Szene! Jean-Pierre Ponnelle, für Inszenierung und Bühnenbild verantwortlich, hat den Stoff bildlich in einen einzigen Griff genommen. Graue, unwirtliche Heidelandschaft mit abweisenden Steinquadern bedecken eine Bühne, die unruhig-beweglich ist, sich an den Seiten anhebt - hier hat keiner festen Boden unter den Füßen. Und der Raum, die Welt, in der die Tragödie angesiedelt ist, bleibt finster. Ponnelle hat die Bühne ganz geöffnet, hat keinerlei Kulissenillusionen aufgebaut, und so gähnt aus dem schwarzen Bühnenbauch die technische Unter- und Überwelt der Beleuchterbrücken und Scheinwerfertürme, und das Vorhänge- und Kulissengestänge ersetzt Gewitterwolken und Wind.

Absurdes Theater

Das ist faszinierend ausgedacht und technisch perfekt bewältigt. Farben - vorwiegend schreiendes Rot - tragen nur die jeweils Herrschenden an sich: zunächst Lear und sein Narr, später die geilen Todestöchter. Der Rest der Welt ist in wesenloses Grau gehüllt. Auch die Kostüme (Pet Halmen) gehorchen somit Reimanns der Tragödie verpflichtetem Lear-Konzept: "Die Isolation des Menschen in totaler Einsamkeit, der Brutalität und Fragwürdigkeit allen Lebens ausgesetzt". Ponnelle sind dafür eindringliche Figurengruppierungen, Menschenskulpturen eingefallen, auch von Menschen gezogene Linien: immer wieder irren Gloster und Lear, Edgar und Edmund, simultan zum Geschehen im Vordergrund, ziellos in der weiten Bühnenlandschaft umher. Die Groteske, die das Libretto mit der Entfunktionalisierung des Narren leugnet, wird durch die Szene wieder hereingeholt. "Die Natur hat uns vergessen." "Es gibt keine Natur mehr" - dieser Dialog Becketts könnte hier stattfinden.

Verschwindend gering ist der Anteil der zeitgenössischen Oper am gesamten, von Tradition, Publikumsgeschmack und Schwerfälligkeit des Betriebes beeinflußten "Opernaufkommen" der Gegenwart. Aber ohne zeitgenössische Oper würde die Gattung austrocknen, steril werden. Deshalb ist es August Everding und seinem Ensemble hoch anzurechnen, mit dem Auftragswerk "Lear" ein sichtbares Zeichen gesetzt zu haben. Aribert Reimann und Jean-Pierre Ponnelle ist aber noch etwas anderes gelungen: Sie haben nicht nur ein szenisch-musikalisch stimmiges, sich nicht heuchlerisch anbiederndes Musikdrama geschaffen, sondern auch eines, das - der überzeugte, keineswegs hysterische Applaus bewies es - beim Publikum offene Augen und Ohren findet. Freilich sind da gewisse Garantien eingebaut: die große literarische Vorlage, die große Sängerautorität, die große tragisch-individualistische Charaktergeste des Zornes, des Schmerzes, des Todes. Vielleicht hat tatsächlich die Musik unseres Jahrhunderts es erst möglich gemacht, die komplexe, tiefe Parabel vom König, von der Kreatur Lear in der Oper zu erzählen. Aber die Sprache des Narren und seine Dialektik ist ihre Sprache nicht.

Wolfgang Schreiber

___________________________________

Münchner Merkur, 11. Juli 1978

Glanzvolle Eröffnung der Münchner Festspiele mit Reimanns neuer Oper "Lear"

Fischer-Dieskaus großartiger Wahnsinn

Ein Riesenerfolg zum Auftakt der Opernfestspiele: die Uraufführung einer "Lear"-Oper nach Shakespeares Drama, komponiert im Auftrag der Bayerischen Staatsoper vom renommiertesten deutschen Opernkomponisten der jüngeren Generation, Aribert Reimann, dazu eine hochkarätig kühne Inszenierung, Starsänger, ungezählte "Vorhänge", ein ganz großer Erfolg.

Lear als Opernheld? Unbedingt. Shakespeare führt uns in diesem dunkelsten Stück aus seiner "dunklen Epoche" in eine fast mystische Welt, die Natur spielt gleichnishaft mit, die Menschen werden von geradezu archaischen Emotionen und Instinkten getrieben; und Psychologie ist auf urtümliche Grundsituationen zurückgedrängt. Die Figuren sind überlebensgroß, bisweilen auch primitiv und kindlich, reduziert auf eine einzige Eigenschaft.

Keiner gibt nach

Edgar ist stets nobel, Regan stets grausam, Kent immer loyal. Keiner gibt, und sei es auch nur aus Schlauheit, nach. Sie prallen aufeinander, bis sie, einer nach dem andern, zugrunde gehen. Der einzige, der sich aus dieser Starrheit befreit, und dies nur, nachdem er in den Irrsinn gleichsam wie in einen Heilschlaf geflüchtet ist, ist Lear selber.

Shakespeare setzt sich also über alle Normen hinweg, scheint demonstrieren zu wollen, daß es ihn reizte, hier einmal einen Stoff zu gestalten, in dem Fühlen und Leiden so übermächtig sind, daß sie sich einer plump direkten Sprache widersetzen und nur noch mit großzügig lapidaren Mitteln ausgedrückt werden können. Genau hier aber ist der Punkt, wo Musik einspringen und mit ihrer übers Detail hinauswachsenden Ausdruckskraft die Gefühle in der Tiefe ausloten kann. Reimanns Wahl des Stückes war also richtig. Shakespeares Lear ist kein Held, keine heroische Figur, sondern wie Ödipus ein halb archaischer, halb moderner Typus, ein von Existenzangst Gequälter - nicht umsonst wurde er mit Kafkas Gregor Samsa, mit Becketts Clov und Hamm verglichen.

Ist Reimanns Musik nun modern? Für den Durchschnittshörer zweifellos - seiner Dissonanzen wegen. Aber dissonantische Musik solcher Art haben wir seit mehr als sechzig Jahren. Und heute gibt es bereits eine jüngere Generation, die ungeniert wieder mit wohltönenden Akkorden arbeitet, den "schon" 42jährigen Reimann bereits als alt empfindet.

Seien wir also vorsichtig mit Schlagworten, die alles versimpeln. Reimann beherrscht virtuos den Orchesterapparat. Er kann ihm an Farbe, Charakteristik und Atmosphäre entlocken, was immer er will. Da gibt es die raffiniertesten Mischungen - ein wahres Kompendium einer exzellenten Orchesterkunde. Das führt von "Wozzeck"-Nachfolge, erschreckenden Instrumenten-Kombinationen, Glissandoeffekten und Kollagen normal gespielter mit um einen Viertelton tiefer gestimmter Akkorde bis zu schneidenden und brutalen klanglichen Geräuschkombinationen. Als Klangkulisse zu Shakespeare ist das alles von einem ernormen Könner virtuos gemacht. Aber ist sie nicht doch mehr? Sie hüllt Shakespeares Wort nicht nur in eine narkotische Atmosphäre, sondern sie schafft eine präverbale Bedeutungsfülle, deutet an, was dem Wort oft noch nicht greifbar, was noch unterhalb eines mit Worten überhaupt faßbaren Ausdrucks liegt.

Die Aufführung besitzt über weite Strecken hinweg eine sich unmittelbar mitteilende Kraft und eine bildhaft starke Wirkung wie seit langem keine. Jean-Pierre Ponnelle, Inszenator und Bühnenbildner in einer Person, läßt in einer Shakespeareschen Einheitsszenerie spielen, die zugleich Palast, Heide, Innenraum oder Feldlager ist - dies raffiniert durch Kleinigkeiten wie pflanzliches Grün, welligen Boden, einen Stuhl oder sonst ein Requisit angedeutet. Dazu treten als Verfremdungs-Objekte, die zugleich auch den Nebenklang des Heute einströmen lassen, Beleuchtungstürme an den Seiten und der als ein Hauptakteur mitspielende Schnürboden. Ein Gewirr von Zügen, die sich wild verfransen und förmlich zu bekämpfen scheinen, rotiert dann als ein bösartiger Unheilstifter knapp über der Szene - ein gespenstischer Anblick.

Wenn die Spannung gegen Schluß vielleicht etwas abflaut, liegt es nicht an einem Abgleiten der Inszenatoren, sondern daran, daß die steilen Steigerungen des Geschehens den Zuschauer so hoch geputscht haben, daß er (wie öfters bei Shakespeare) fast gleichgültig auf die allzu zahlreichen Toten der letzten Szenen reagiert.

Vielfältig schillernd gibt Fischer-Dieskau den Lear, hier Shakespeares einzige Person, die eine Wandlung durchmacht. Begierig und mit vor selbstzufriedener Eitelkeit gespreizten Fingern hört er sich die Lobhudeleien Gonerils und Regans an, reagiert auf Kents vergeblichen Appell trotzig wie ein Kind und stampft greisenhaft schwerfällig davon. Wenn ihn dabei der Narr bei der Hand nimmt, hat man fast den Eindruck, er sei der gespielte und Lear der eigentliche Narr. Auf dem Höhepunkt seines Wahnsinns trippelt er mit dem Gebaren eines Kleinkindes auf die Bühne und äußert sich in einem exaltierten Jargon von Sprech- und Fistelstimme, singt dann wieder kraftvoll und ausdrucksreich, ist immer präsent.

Hysterie-Anfall

Selbst Cordelia gibt sich zunächst fast rüde, ist bockig wie ihr Vater auch. Julia Varady spielt das zuerst in aller Mürrischkeit aus. Dann verliert Shakespeare die Figur während langer Akte aus den Augen und läßt sie, geläutert wie ihr Vater, erst zum Schluß in lichter Reinheit als Repräsentantin des Guten und Lieblichen wiedererscheinen. Hier gibt sich die Varady vollendet lyrisch in ihrer sanften Verhaltenheit und ihren kunstvoll geführten Sopranbögen.

Die Rolle der Regan ist ihrem böse hysterischen Wesen entsprechend gespickt mit Koloraturen und ganz auf einen affektiert künstlichen Stil ausgerichtet. Colette Lorand gibt sie scharf akzentuiert bis in die Horrorszene der Blendung des Gloster hinein. In der Erkenntnis, sich außerhalb alles Menschlichen zu bewegen, flüchtet sie schließlich in einen grauenerregenden Hysterie-Anfall. Böse auch, dabei strahlend schön singend, die Goneril Helga Derneschs.

Narr Boysen

Eine Figur, die des Narren, ist auch in dieser so intelligenten Aufführung nicht so selbstverständlich integriert wie alle anderen. Dabei stört nicht mal die Tatsache, daß er als einziger nicht singt, sondern der Umstand, daß dies nicht konsequent durchgeführt ist. Auch für sein Sprechen sind bestimmte Tonhöhen vorgezeichnet, die ein stilisiertes, musikalisches Sprechen herausfordern. Durch solche Einengungen gingen ihm trotz des engagierten Einsatzes von Rolf Boysen etwas das Leichte, Wendige, scheinbar Improvisierte seiner Einwürfe verloren.

Richard Hom ist der tapfer aufbrausende Kent, Hans Günter Nöcker der schnell erregte und etwas törichte Gloster, Werner Götz ein infamer Edmund. Ein musikalischer Geniestreich Reimanns, den der Librettist Henneberg allerdings nicht aufgreift, ist, daß Reimann Edmund die Tonfolge f, g, a, h, ein Tritonus-Intervall also, anstimmen läßt, den sogenannten Diabolus in der Musik. Schließlich noch der ungewöhnliche Fall einer Rolle für Kontratenor, Edgar, den David Knutson mit sanften, ausschließlich in weiblichen Stimmregionen verlaufenden Bögen singt.

Was der Dirigent Gerd Albrecht jetzt zeigt, ist gewissermaßen nur die Spitze eines Eisbergs, das Resultat einer langwierigen Probenarbeit - sie die mühselige Voraussetzung, daß er nun ganz souverän und scheinbar locker die Sänger und Instrumentalisten und den trefflichen Chor über alle technischen Untiefen hinwegführt.

Helmut Schmidt-Garre

___________________________________

Abendzeitung, München, 11. Juli 1978

Die Wahnsinnigen tasten sich durchs dürre Gras

Nationaltheater: Donnernder Applaus für die Uraufführung von Reimanns "Lear"

Donnernder Applaus für eine Uraufführung - mit dieser Überraschung begannen die Opernfestspiele 1978. Premiere hatte ein Auftragswerk der Bayerischen Staatsoper, Aribert Reimanns "Lear". Den Shakespeare-Text hat Claus H. Henneberg eingerichtet. Gerd Albrecht dirigierte, von Jean-Pierre Ponnelle stammen Bühnenbild und Inszenierung, von Pet Halmen die Kostüme und von Josef Beischer die Choreinstudierung. Im Zentrum der Oper und des Erfolges: Dietrich Fischer-Dieskau als Lear.

Donnernder Applaus also für etwas, was man gemeinhin als ärgerlich empfindet - eine neue Oper. Hört man genauer hin, so ist so neu nicht, was Reimann in München vorführte. Eine Oper, die viel von dem wiederholt, was den Erfolg dieser Gattung ausmacht: banal gesagt - menschliche Leidenschaften mitreißend erzählen, kommentieren.

Das haben Verdi, Puccini und mit anderen Mitteln auch Berg verstanden. Sich an Shakespeare festzuhalten, besitzt ebenso Tradition, zumal dessen Dramen die Axt der Librettisten gut vertragen, vor allem, wenn so virtuos damit umgegangen wird, wie von Claus H. Henneberg.

Reimann verlangt also kein elementares Umdenken. Für ihn darf Theater sein, was es immer schon war. Vom "Hinterfragen" der bewährten Mittel hält er nichts, vom Nachdenken über eine neue Ästhetik ebensowenig, formale Erkundungsgänge überläßt er anderen, das Risiko ebenso. Ich will dem Komponisten nicht am Zeug flicken, nur - "Lear" hätte so auch vor einem halben Jahrhundert geschrieben werden können. Reimanns Oper ist von der Anlage her ein Oldtimer. Applausgeeignet.

Was sie bemerkenswert macht, ist die Musik, ist Reimanns Kraft als Komponist, zur abgelagerten Dramaturgie eine akustische Sprache zu finden, deren Intensität man sich schwer entziehen kann. Reimann arbeitet weitgehend in Klangflächen von hoher Raffinesse, mit Streicherteppichen von changierendem Glanz, der aber nie ins Luxuriöse abgleitet. Er hebt die Stimmen merkbar ab, gibt den Rollen charakteristische Eigenheiten mit, baut diffuse Räume, die immer wieder von Viertel- und Halbton-Dissonanzen durchschnitten werden.

So entstehen aufregende Turbulenzen, breit angelegte Höhepunkte, entsteht Lärm, dessen vorgebliche Brutalität nichts Gewalttätiges hat, sondern aus einer Vervielfachung der lyrischen Grundkomponente des Komponisten besteht. Das ist original und bringt Reize, auf die man weitgehend gespannt und aufmerksam reagiert.

Die traditionelle Grundhaltung allein garantiert aber noch keinen Erfolg. Die Münchner Uraufführung lebt zu einem erheblichen Teil vom Engagement und der Intensität aller Beteiligten. Das beginnt bei Gerd Albrecht, der mit viel psychologischem Geschick das Orchester zum Durchhalten bewegen und zu einer Premieren-Leistung animieren konnte, die dem Werk sehr, sehr geholfen hat.

Dreispurig durchs Drama

Dietrich Fischer-Dieskau gab dem Lear vieles, infantilen Wahnsinn, Erinnerung an einstige Herrscher-Größe, an Macht und Weisheit. Seine drei Töchter, Helga Dernesch und Colette Lorand als raffgeile Goneril und Regan, Julia Varadys glockenrein, unschuldige Cordelia, fuhren dreispurig imposant durch das Drama. Männer als posierende Chargen, glanzvoll und hohl zugleich (Hans Wilbrink, Georg Paskuda, Karl Helm) oder als die großen Leidenden, wie Hans Günter Nöckers Gloster, David Knutsons zartgliedrig denaturierter Tenor-Edgar, Werner Götz’ Edmund-Brutalität und Richard Holm, der seinen Kent mit viel Mimen-Schmerz bekleidete.

Ponnelles Personenregie machte deutlich, worum’s in diesem Stück geht, warum er aber Schauspieler Rolf Boysen als Narr zuschminken ließ, bis kaum mehr etwas von seiner Schauspieler-Potenz durchkam, bleibt ein Geheimnis.

Ponnelles äußerer Rahmen für diese Tragödie fasziniert: ein weit nach oben hin aufgerissenes Bühnenhaus, sichtbar die Scheinwerfer, sichtbar und virtuos in Szene gesetzt die Hebebühne, leere auf und ab fahrende Kulissenzüge als Symbol für Sturm und Bedrohung. Ponnelle brachte Elemente der kinetischen Kunst und ihrer seltsam aggressiven Sachlichkeit mit ins Spiel, kontrastiert durch archaisiert gewandete Figuren (Pet Halmen) und eine mit Felstrümmern übersäte Heidelandschaft.

Durch dürres Gras tasten sich Figuren des Wahnsinns, mit großer Gestik, opernhaft grotesk, gerade so als könnten sie die schreckliche Wahrheit der Shakespeare-Tragödie kaum fassen.

(Weitere Aufführungen am 13. und 17. Juli.)

Helmut Lesch

___________________________________

tz, München, 11. Juli 1978

Einhelliger Jubel - das Publikum feiert den "Lear"

Reimann-Uraufführung zur Eröffnung der Opernfestspiele

Um es gleich zu sagen: Der Schuß der "Lear"-Einführungsmatinee ging nach hinten los. Diese schädigende Abschreckungsreklame - man mußte ja fast annehmen, Aribert Reimanns Musik erfülle den Tatbestand der Körperverletzung - hält nun vielleicht auch Gutwillige und Neugierige fern. Zu ihrem Schaden, wie die Festspieleröffnung beweist: Ein Theaterabend ersten Ranges!

Man lernte ein Werk des Musiktheaters kennen, das mit seiner hochexpressiven Sprache über weite Strecken, zumindest im ganzen ersten Teil, dem nahezu uneinholbaren Vorwurf von Shakespeares "König Lear" gerecht wird.

Die Gefahr hätte ja nahegelegen: Hybrider zeitgenössischer Komponist spielt den Trittbrettfahrer bei der großen Lokomotive Shakespeare und bleibt doch jämmerlich hinter ihm zurück.

Aber so war’s nicht. Reimanns Mut, sich mit diesem Weltstoff einzulassen, vor dem ein Verdi zurückscheute, ist zwar abenteuerlich, aber die bei Literaturopern so häufige Verkleinerung der Vorlage findet nicht statt.

Nerven vibrieren

Das fürchtet man, wenn man sich das Libretto von Claus H. Henneberg ansieht: Was da an Verästelungen und Zwischentönen gegenüber Shakespeare fehlt, notwendig fehlen muß, erschreckt. Doch das Gerüst ist operngerecht aufgebaut, und Reimann reichert das Handlungsskelett musikalisch wieder an, umkleidet es mit dem Fleisch seiner rigoros komponierten, handwerklich blendend gemachten Musik.

Klangmassen ja, breite Klangflächen, die die Zuhörernerven vibrieren lassen - aber kein Ton, der nicht genau auf die Stücksituation bezogen wäre. Keine einzige erschlichene, undurchdachte Wirkung. Statt dessen (Theater-)Sinn für Kontraste: nach der grandiosen Wahnsinnsszene - gehäuftes Material, dann fahle Farben, Pochen im Kopf - eine von Bläsern getragene, retardierende, Spannung lösende Partie, die dem Zuhörer neue Bereiche eröffnet.

Man kann emotional reagieren auf Reimann, muß nicht mit musikwissenschaftlichem Besteck daran herumsezieren. Rein emotional erschließt sich auch die leise Schwäche des Werks.

Das ist der Schluß - der alte, sterbende Lear mit der toten Cordelia im Arm.

Hier behilft sich Reimann mit einer relativ unvariierten statischen Klang-Fläche, die das Ersterben wohl zu wörtlich nimmt. Da vermißt man die Kraft eines zwingenden musikalischen Einfalls, der der Ungeheuerlichkeit dieser Endsituation gewachsen ist.

Reimann kann über diesen Schluß selbst nicht ganz glücklich sein. Es spricht für ihn, daß er - Könner, der er ist - nicht zu irgendeiner orchestralen Übertünchung gegriffen hat. Vielleicht wächst ihm in einigen Jahren eine neue Version des Schlusses zu.

Bockiger König

Jean-Pierre Ponnelle in Hochform! Sein "Titus", sein "Pelleas", sein "Boulevard Solitude" waren und sind die Spitzenproduktionen unseres Spielplans, und dieser "Lear" ist auf der gleichen Höhe.

Über den bockig-monomanischen König und seine beiden vielleicht gar nicht nur bösen Töchter bekommt man mehr zum Nachdenken, ist näher an Shakespeare als oft in selbst sehr guten Schauspiel-Aufführungen. Strehler-Niveau!

Nackte Beleuchtungstürme grenzen eine Spielfläche ein, die mit Steinen und hartem Gras, Sumpf, Moor, Heide, eben Lears Seelenlandschaft ist. Und dieser Boden ist auf erschreckende Weise beweglich, kann sich heben und senken, zeigt bildhaft, wie Lear den Boden unter den Füßen verliert.

Die Bühne ist bis in Schnürbodenhöhe offen. Sämtliche Züge (schwarzes Metall) heben und senken sich, werden Bedrohung, Gefängnis, Material für Spiegelungen - es entsteht ein variabler Theaterraum, an dem nichts mehr Dekoration, alles nur noch Zeichen ist.

Farbe bringen die fast aggressiv ausführlichen Kostüme (Pet Halmen) - archaischer Prunk, der das Märchen im Mythischen verankert.

Mit dem Märchenkern des Stückes hängt es wohl auch zusammen, daß die Textreduzierung keine Verarmung wurde, sondern die Stationen des Dramas noch konzentrierter hervortreten.

W e n n ein Ponnelle sie mit seiner eminenten Bildphantasie erfüllt. Wer außer ihm kann so zwingend Gruppen stellen, kann eine Geste im Zeitlupentempo so ins Pathos überführen, daß sie als höhere Bühnennatur ankommt?

Und wer könnte sich ähnlich unbefangen des eigenen Vorrats an inneren Bildern bedienen, vom kindlich Sinnfälligen - die großen Beutel der bösen Töchter, in die sie wie im Kasperltheater raffen, was sie bekommen können - übers Märchenhafte bis zum alten Testament oder kunsthistorischen Vorbildern.

Oberstes Gesetz für Ponnelle ist wieder die Partitur. Dem Komponisten muß das Herz aufgehen, wenn er erlebt, wie Ponnelle das Publikum s e h e n läßt, was komponiert ist.

Die Sänger dürfen singen. Sie haben zwar extrem schwierige Partien, aber die sind für Kehlen geschrieben.

Präziser Chor

Dietrich Fischer-Dieskau macht den zugleich hoheitsvollen und störrischen Lear wahr, hat die unwiderstehliche Komponente von Kindlichkeit, die das Leben mit diesem König doch unerträglich macht. Sein Zusammenbruch, seine Trauer sind herzbewegend.

Eine spröde, starke Cordelia mit makellos schönem, ausdrucksvollem Gesang ist Julia Varady. Helga Dernesch und Colette Lorand stürzen sich vehement in die bösen Schwestern - beklemmend der hysterische Ausbruch der Lorand nach Glosters Blendung.

Bewunderung für das ganze Ensemble. Souverän Richard Holm als Kent; der "arme Tom" stellt sich mit den Konter-Tenortönen des beweglichen David Knutson in ein irrlichterndes Zwischenreich.

Der Schauspieler Rolf Boysen, als Narr wie eine Spiegelung des Königs eingeführt, hat eine veritable Gesangspartie und bewältigt sie fast wie ein Berufssänger. Mit dem totalen Stilbruch, also dem reinen Sprecher, für diese Partie hätte Reimann einen entschiedeneren Akzent setzen können.

Gerd Albrecht am Pult leistet Übermenschliches, hat die Partie im Kopf, als sei’s ein Verdi und feuert die Musiker zu höchstem Einsatz an. Applaus für den Chor, der nicht nur präzis singt, sondern im Spiel den nervtötenden randalierenden Haufen deutlich macht, den die beiden Schwestern mit Recht lästig finden.

Bessere Voraussetzungen für ein zeitgenössisches Werk sind schlechthin nicht denkbar. Es hat sich gelohnt - wann hätte ein verwöhntes, festspielgieriges Publikum eine Uraufführung je so enthusiastisch aufgenommen?

Beate Kayser

___________________________________

Frankfurter Rundschau, 11. Juli 1978

Ein irrer Rigoletto

Aribert Reimann schrieb für Fischer-Dieskau seine "Lear"-Oper

MÜNCHEN. Verdi führte seinen langgehegten Plan, Shakespeares Lear-Tragödie als Oper zu komponieren, nicht aus; außer höchstens zu Schauspielmusik oder zu einer Ouvertüre vermochte der Stoff bislang keinen bedeutenderen Komponisten zu reizen. Ein musikalisch ungenutzter Brocken der dramatischen Weltliteratur: Der Berliner Musikdramatiker Aribert Reimann (Jahrgang 1936) wurde sofort aufmerksam, als der Sänger Dietrich Fischer-Dieskau (mit dem er oft als Liedbegleiter zusammenarbeitet) den Lear-Stoff vorschlug. Seit 1968 "lagerte" sich im Kopf Reimanns potentielle Lear-Musik "an", wurden kleinere Werke Vorstudien zum schwelenden großen Thema. 1975 kam der Auftrag der Bayerischen Staatsoper für eine 1978 uraufzuführende Festoper; er wurde zum unmittelbaren Avviso für das bisher umfangreichste musikdramatische Werk Reimanns.

"Lear", jetzt bei der Eröffnung der Münchener Opernfestspiele ein einhelliger - und angesichts der notorisch konservativen Haltung des Münchener Opernpublikums ebenso erstaunlicher wie fast schon verdächtiger - Uraufführungserfolg, ist Literaturoper und Staroper zugleich. Die Besinnung auf ein bisher anscheinend "opernuntaugliches" Sujet geht mit Recht von dem Gedanken aus, daß nicht nur die allgemeine Rezeption, sondern auch die spezifische kompositorische Entwicklung "reif" werden kann für bestimmte Stoffe. Die Aktualität der Lear-Thematik zeigte sich jüngst in dem von Shakespeares Grundkonstellation ausgehenden "Lear"-Drama Edward Bonds. Eine freie dichterische "Umdeutung" lag allerdings nicht im Sinne Reimanns und seines Librettisten Claus H. Henneberg, der, auf eine wenig bekannte Übersetzung von J. J. Eschenburg (1777) zurückgreifend, das Stück im wesentlichen nur straffte.

"Staroper" wurde "Lear" dadurch, daß sie den Sänger Fischer-Dieskau und sein darstellerisch-musikalisches Gestaltungsvermögen wesentlich in ihre musikdramatische Struktur einbezog. Das ist natürlich vollkommen legitim. Freilich impliziert es auch gewisse Vorentscheidungen und Begrenzungen des dramaturgischen Konzepts.

Reimann interpretiert die Handlung, indem er sich weitgehend mit der Figur Lears zu identifizieren scheint, als "Isolation des Menschen in totaler Einsamkeit, der Brutalität und Fragwürdigkeit allen Lebens ausgesetzt". Von diesem "existentialistischen" Ansatz her kann er das paternalistische Moment bei Lear nicht dingfest machen. Lear begibt sich seiner Macht auf eine Weise, die die Menschen um ihn deformiert; er zwingt seine Töchter Goneril und Regan zur Heuchelei, und Cordelia, die sich dem entzieht, wird verstoßen. Die von Lear durch seinen weisen oder närrischen Verzicht ausgelösten Machtkämpfe ziehen auch den König, der sich von der Politik abgewendet hat, weiter in ihren katastrophalen Strudel. Am Schluß vertilgt die von Lear unfreiwillig in Gang gesetzte Vernichtungsmaschine alle Hauptbeteiligten.

Zu zeigen wäre in einer modernen Lear-Tragödie, wie menschliche Geschichte nicht naturhaft, sondern durch das von Menschen hervorgebrachte Geflecht der autoritären und abhängigen Beziehungen "unbewußt" Böses zeugt; gerade so ließe sich Shakespeare aktuell lesen. Reimann und Henneberg imaginieren sich ihre Lear-Welt aber anscheinend ziemlich ungebrochen als Kampfplatz der "Guten" und der "Bösen". So werden die machtgierigen Töchter auch musikalisch hurtig zu Monstern hergerichtet, und der "Bastard" Edmund verhält sich zu dem "legitimen" Edgar wie eine Höllenfurie zum "reinen Tor". Gegenüber Shakespeare bringt die Musik immer wieder nicht Differenzierung, sondern Verkürzung der Charaktere. Lear selbst, über dessen Leiden vergessen werden kann, daß er kraft des Königsamtes zum Motor des "Verhängnisses" wurde, erhält mehr und mehr eine Aureole, wird schließlich, an der Leiche der "guten" Tochter zu einem Über-Rigoletto, einem Denkmal der Klage und der Weltanklage, zum schmerzlich verklärten Vater - und in solcher Sentimentalisierung dürfte einiges mitschwingen von dem merkwürdigen Bann, der noch heute von "großen alten Männern" ausgeht (Churchill, Adenauer, de Gaulle), denen gern verziehen wird. So faszinierend die Idee eines menschlichen "Wachstums" durch das vom Machtverzicht hervorgerufene Leiden auch ist: als Hauptmotiv lenkt sie ab von dem Verderben, das gerade durch diesen Verzicht ausgelöst wird (und damit von der politisch aktuellsten und interessantesten "Lear-Dimension").

Die Versuchung zur Hypertrophierung der Lear-Gestalt ist sicher auch darin begründet, daß Fischer-Dieskau mit dieser Rolle noch einmal gleichsam alle Darstellungsregister ziehen wollte, eine Figur zu verkörpern trachtete, in der die geschundene Kreatur Wozzeck, die idealtypische Vatergestalt und der "Narr in Christo" gleichermaßen aufgehoben wären. Es ist zu befürchten, daß diese "Synthese" letzten Endes nun doch keine lebendige Operngestalt erzielte, sondern eine eher prekäre Kunstfigur.

Reimann hat es sich bei dieser Oper gewiß nicht leicht gemacht. Die umfangreiche Partitur (zwei Teile; drei Stunden Spieldauer) speichert die vielfältigsten Erfahrungen, die der Autor vor allem als Liederkomponist, aber auch bereits als profilierter Opernmusiker machte (Strindberg-Vertonung "Ein Traumspiel" 1963, "Melusine" 1969). Der "Vokalstil wirkt gekonnt und eigenständig, wiewohl keineswegs so "auratisch" wie der von Luigi Nono. Das bedeutet aber auch, daß Reimmanns Palette breiter und differenzierter ist. Sie umfaßt auch groteske und bizarre Idiome. Zitat- und Montagetechniken spielen bei ihm aber eine geringe Rolle. Die oft wild zerklüfteten instrumentalen ,,Felder" werden mit "gemilderten" mikropolyphonen Methoden à la Ligeti gebildet. Vor allem in den instrumentalen Zwischenspielen, die die Szenen (Simultanszenen gibt es nur rudimentär) verbinden, kommt eine beträchtliche Klangphantasie zur Geltung, ohne daß die Akkordballungen oder die signalartigen Tutti-Stöße doch die Gewaltförmigkeit der turbulentesten Passagen aus Zimmermanns "Soldaten" übertrumpfen möchten (wie es vor der Aufführung "werbewirksam" verlautete). Insgesamt handelt es sich um eine unbezweifelbar zeitgenössische, avancierte Opernmusik, die alle möglichen Anregungen der letzten Jahrzehnte verarbeitet, aber ebensowenig auf Neues hindeutet wie die durchweg herkömmliche Dramaturgie.

Daß sich diese Oper allzusehr dem normalen Musiktheaterbetrieb anschmiegen würde, ist freilich nicht zu behaupten. Der Anspruch an die Interpreten ist enorm. In München schienen gute Bedingungen für eine optimale Wiedergabe geschaffen. Jean-Pierre Ponnelle sorgte nicht nur für eine lebendige Personenregie, sondern hatte auch einen attraktiven Bühnenraum hergestellt: eine flexible Bodenfläche mit steiniger Graslandschaft, Allgegenwart der mythischen Heidestimmung. Darüber wölbte sich freilich kein Gewitterhimmel, vielmehr wurden die nüchternen Stege, Galerien und Gerüste des Bühnenhauses bis weit oben sichtbar. Die Sänger-Darsteller zeigten charakteristische Timbres: Helga Dernesch und Colette Lorand als böse Töchter, Julia Varady als seraphische Cordelia, Werner Götz als bleckend tenoraler Bösewicht Edmund, David Knutson als sein lyrisch knabenhafter Gegenspieler Edgar. Weit mehr als alle anderen hat Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie Gelegenheit zu facettenreicher Darstellung: mit visionärem Vater-Pathos, mit belkantistischer Kantabilität wie mit kirchernden und quengelnden Narrentönen kann er den Lear zu einer Glanzrolle ausbauen. Der Chor versieht in diesem Stück keine sehr großen Aufgaben; um so mehr ist das Orchester psychographisch und handlungskommentierend präsent; unter der Leitung von Gerd Albrecht spielten die bayerischen Staatsmusiker, ungeachtet einiger Unschärfen, mit gehöriger Wucht, aber auch mit gutem Klangsinn für die leisen, meist von dunklen Streichern grundierten lyrischen Episoden, die auch in dieser Partitur Reimanns einen besonders großen Stellenwert einnehmen.

Hans-Klaus Jungheinrich

Hamburger Abendblatt, 11. Juli 1978

München jubelt über Hamburgs "Jubiläums-Oper"

Aribert Reimanns "Lear" uraufgeführt

Das Ereignis, das zur 300-Jahr-Feier der Hamburgischen Staatsoper bestellt worden war, fand in München statt. Aribert Reimanns Shakespeare-Oper "Lear" von August Everding 1975 in Auftrag gegeben, wechselte mit dem Intendanten das Institut und erlebte jetzt bei ihrer Uraufführung zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele einen in der neueren Geschichte des Musiktheaters beispiellosen Triumph ohne jeglichen Protest des Publikums gegen Werk, Inszenierung, Interpreten.

Endlich einmal gilt es, nicht eine Eintagsfliege mit freundlichem Dank zu Grabe zu tragen, sondern die Geburt einer wahrhaft großen Oper zu feiern. Dabei ist dieses Werk alles andere als ein Zuckerschlecken für kulinarisch gestimmte Festspielbesucher: Der Berliner Komponist Aribert Reimann (z. Z. Gast-Professor an der Hamburger Musikhochschule) hat die Brutalität und den Wahnwitz dieser Shakespeare-Tragödie mit gewaltigen BaIlungen von Blech und Schlagzeug auch musikalisch kühn und direkt zur Sprache gebracht.

Reimann hat, sich modernster Mittel bedienend, aber dennoch die Tradition nicht verleugnend, eine große, in der Totenklage Lears um Cordelia erschütternde Trauermusik geschrieben. Der einstige Kieler Intendant Claus H. Henneberg lieferte ihm dazu ein brauchbares Libretto.

Wieder einmal erwies es sich als Vorteil daß ein Komponist nicht für irgendwen, sondern für ganz bestimmte Sänger seine Stimmen notiert hat - für Dietrich Fischer-Dieskau, der die Anregung zu dieser Oper gegeben hat, als Lear, für Helga Dernesch und Collette Lorand als böse und entsprechend primadonnenhaft hysterische, Töchter Goneril und Regan, für Julia Varady als gute und entsprechend lyrisch timbrierte Tochter Cordelia und für den Counter-Tenor David Knutson als Edgar. Dabei zeigte sich aber auch, daß die Oper ihre eigenen Gesetze hat. In dem Männerstück "Lear" dominieren auf der Opernbühne - trotz und neben der phänomenalen Leistung von Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie - die drei Frauen und der Kunst-Sopran.

Jean-Pierre Ponnelle hat ein ingenieuses Bühnenbild – eine naturalistische Heidelandschaft zwischen nackten Bühnenwänden – geschaffen und dahinein seine eindrucksvolle, vielleicht ein wenig zu abgezirkelt tableauhafte Inszenierung gestellt. Gerd Albrecht dirigierte das nur auf dem Papier furchteinflößende, den Hörer spontan packende Cluster-Werk so transparent, aber auch so emotionsgeladen, wie es sich der Komponist nur wünschen konnte.

Bernd Plagemann

Berliner Tagesspiegel, 14. Juli 1978

Lear auf der Narrenbühne

Aribert Reimanns Shakespeare-Oper bei den Münchner Festspielen uraufgeführt

Das gegenwärtige Musiktheater steht im Zeitalter Fischer-Dieskaus. Wenn Dietrich Fischer-Dieskau sich eine Oper wünscht und ein verantwortlicher Komponist fühlt sich dem vorgeschlagenen Stoff auch nur einigermaßen gewachsen, dann wird die Oper geschrieben werden. Im Fall von Aribert Reimanns "Lear" hat der schöpferische Interpret Anregung und Mut gegeben und nun das Werk, in das der Komponist über zehn Jahre Nachdenken und 1976/78 viel harte "erschöpfende" Arbeit investiert hat, an der Bayerischen Staatsoper im Kreis eines ebenbürtigen Ensembles einem unglaublichen Premierensieg zugeführt. Umgekehrt: es ist Reimanns unbestreitbares Verdienst und Zeichen seines Werdegangs, daß ihm zunächst als Liedbegleiter, dann als hiervon inspiriertem Vokalkomponisten stets die besten der Sänger zur Verfügung standen: Fischer-Dieskau, Grümmer, Haeflliger, McDaniel und viele mehr widmeten ihre Kunst den Uraufführungen des heute 42jährigen Berliner Komponisten.

Fischer-Dieskau also wollte den Lear spielen, und die Betrachtung dieser Leistung allein würde die Oper lohnen; ...aber er wußte auch, mit wessen Musik. Der sensible Komponist mit der Paul-Celan-Affinität würde der richtige sein (ein schöner Brief des Dichters an den Musiker ist in einer Foyer-Vitrine ausgestellt).

Reimanns "Lear", seine dritte Oper nach "Ein Traumspiel" und "Melusine", ist ein äußerst kunstvolles, vielschichtiges, großartiges, ungleichwertiges, ein ehrfürchtiges Werk. Ob die schwierige Partitur geeignet sein würde, die mehr festlicher Repräsentanz des Traditionellen verschriebenen Münchner Opernfestspiele zu eröffnen, war offenbar selbst innerhalb des von weißblauem Fahnenschmuck flankierten Nationaltheaters umstritten. Wenn man einem charmant-uncharmanten Interview der "Abendzeitung" glauben darf, fand der eingesessene Bayerische Generalmusikdirektor die Planung des neuen Intendanten nicht so gut. Das Premierenpublikum zeigte sich nun, überraschend sicherlich auch für die meisten Beteiligten, enthusiastisch, fast möchte man sagen: dankbar auf seiten Everdings.

Reimanns Partitur ist esoterisch und opernhaft zugleich, und ihre opernhaften Züge sind nicht die schlechtesten. Grandios die Sturmmusik, notiert auf fünfzig Notensystemen untereinander, ihr vierteltönig differenziertes, geräuschnahes und elementares Fortissimo, in das die Singstimme des - dem Unwetter in freier Natur ausgesetzten - Titelhelden mit einer Art von Fluch- oder Rachearie "Blast Winde!" einfällt. Das ist "gearbeitete" Dramatik, die ihresgleichen sucht.

Gut über die Rampe kommt auch ein "Duett" der beiden "bösen" Schwestern, Regan und Goneril, die als Figuren im Märchen ihre Vorbilder haben und sich bei Reimann in mehr oder weniger hysterisch-hochgestochener Virtuosität ergehen, während die musikalische Entwicklung der "guten" Tochter Cordelia sich von der stockenden (pausenreichen) Ausdrucksweise der Sprachlosigkeit zur Iyrischen Linie weitet. Dies geschieht übrigens in ihrer .großen Versöhnungsszene mit Lear in rhythmisch relativ freiem und daher flexiblerem Vortrag, den Reimann mehrfach verwendet und durch schwarze Notenköpfe ohne Querstriche angibt.

Sprechstimme, mitunter musikalisiert, ist dem Narren zugeteilt, aber auch zum Beispiel dem "Verstummen" (wenn Cordelia, zur rhetorischen Liebesbezeugung aufgerufen, ihr "Nichts" sagt, vergeht auch Lear im Augenblick das Singen), klischeehafter beim Verlesen eines Briefes. Daß die Gesangsstile der Personen sich durchkreuzen und von Situationen abhängen, verhindert einförmige Parallelität. Eine musikalisch aparte Rolle ist die des Edgar (des in der Simultan-Handlung ebenfalls, wie Cordelia, von seinem Vater, Gloster, verkannten liebenden Kindes); der verträumte Madrigalton des Countertenors wandelt sich in affektierte Koloratur, wenn der Verfolgte, sich verstellend, den Wahnsinnigen spielt. Zitate gibt es nicht in der Partitur, es sei denn eine B-A-C-H-Chromatik-Sphäre nach der Blendung Glosters, die für stellvertretendes Leiden stehen mag.

Obwohl Claus H. Henneberg die umfangreiche fünfaktige Shakespeare-Tragödie geschickt zum zweiteiligen Libretto gerafft hat, ist das Problem der Literaturoper, die Textmengen musikalisch aufzuarbeiten, nicht so gelöst, daß es beim Hören gänzlich in Vergessenheit geriete. Streckenweise ermüdet eine Hochexpressivität des Dialogs in Permanenz. Dafür entlohnt die Schönheit der musikalisch bedeutenden Zwischenspiele und, über das Geschilderte hinaus, nicht zuletzt die Partie des Lear, die man sich nun allerdings schwer getrennt von ihrem ersten Interpreten vorstellen kann.

Den zornigen Koloraturen antwortet die leise Verzweiflung –"Weint!" -, der Hektik des Wahnsinns, der Machtlosigkeit - "Ich bin der König selbst" - die Beruhigung des Erkennens: "Habe Geduld mit mir", und schließlich nach Cordelias Tod, der Klagemonolog über den dunklen Orchester-Clustern. Fischer-Dieskau singt das mit einer Klangpalette zwischen Grelle und herrlichster anrührender Lyrik, und der Wahnsinn, den er spielt, ist fernab vom gewöhnlichen Bühnenwahnsinn, nämlich unheimlicherweise eher so, als stelle sich im Extrem eine Möglichkeit des scheinbar Normalen dar, als könne diese hitzige Nervosität jeden von uns befallen und verändern. Fischer-Dieskaus Cardillac, vor vielen Jahren, war von verwandter Art.